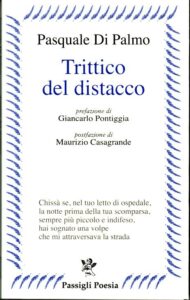

C’è un verso in Trittico del distacco di Pasquale Di Palmo (Passigli 2015, prefazione di Giancarlo Pontiggia, postfazione di Maurizio Casagrande) che resta nella memoria e racchiude tutta l’onestà quanto il dolore del poeta da cui provengono: l’esistenza ridotta / a una semplice opzione. Ovviamente sono molti di più i testi che meriterebbero attenzione ed analisi più approfondite, ma è inevitabile cogliere in quella semplice opzione una riduzione dell’esistenza stessa intesa come esistenza di tutti (come si vedrà in funzione di un rovesciamento), quasi una querela di questa riduzione a fronte di un essere umano che anela sempre e comunque (e nonostante l’irrazionalità evidente della questione) a una libertà che sia ampliamento delle opzioni.

I versi che ho citato vengono da Down, una descrizione di ragazzi down nel quale il rovesciamento della prospettiva porta ad essere noi, i supposti normali, coloro che dovrebbero essere compatiti. Da chi? Dai down. Da coloro che rispondono a monosillabi e si inebriano per un gelato, / piangono per un nonnulla. Quasi a dire che tale banale emozionalità basica potrebbe essere la chiave dello stare bene, dell’essere in qualche modo e in una qualche misura felici. Qualora la felicità sia un’opzione possibile (il libro alla fine non lo confessa, non lo ammette). Una felicità ridotta / a una semplice opzione dove non c’è la possibilità (per raccogliere lo stimolo dell’esergo iniziale al libro di Sant’Agostino: Quale uomo farà intendere ciò ad un altro uomo? Quale angelo a un angelo? Quale angelo a un uomo?) di cogliere la mela di Eden perchè la mela non è un’opzione. Un auspicio che però non è reale, non sussiste e dove perfino Sant’Agostino è costretto ad appellarsi al mistero divino per risolvere il distacco uomo-Dio che porta al tema del libro e alla sua immediata dichiarazione nel titolo: Trittico del distacco.

E senza la riduzione a una semplice opzione resta la vita nella sua complessità più dolorosa. Resta l’adolescente che spreca l’occasione imprecando / nel sole allucinato delle due e quaranta quanto un cielo che ha un colore schiacciato, di decomposta aringa. Per arrivare a un padre con l’espressione di un fossile che era inconsapevole di morire / essendo inconsapevole di vivere. In questo la parola non riduce la vita né la amplia ma la testimonia come un relitto che auspicherebbe a diventare una reliquia (in fondo il trittico è spesso una forma d’arte religiosa), ma è ancora troppo appesantito dal dolore: Da anni parlavi una lingua / che non è fatta di parole. Fino a un cambiamento della parola stessa in un’ulteriore sua opzione che ripresenta un cielo di carta moschicida sullo sfondo e una parola che porta la poesia in dono sullo scheletro delle labbra a chi non interessa la poesia.

Trittico del distacco è un’opera che affonda senza schermi o protezioni nel tema dell’addio che deriva dal distacco dalle cose e dalle persone amate. Distacco inevitabile per natura, morte, fallimento del percorso. Dove ciò che resta e chi ha la pena di restare mantiene l’orma di ciò che se ne è andato. Un’orma ingombrante, pesante, non ridotta alla sua essenzialità più positiva ma espansa a soffocare i termini stessi dell’essere umano. Dove nemmeno la parola ha la capacità di salvaguardare chi la plasma il quale arriva addirittura ad identificarsi con chi se ne è andato (Mio padre ha trentatré anni, proprio come il suo al momento della scomparsa; quando rimase orfano era poco più grande di me. Ha gli occhiali scuri, è ancora scarno. Mi tiene per mano. Io mi chiedo perchè l’ovale di quel fante abbia usurpato tra i fiori secchi il mio nome – dalla terza sezione I panneggi della pietà – si tenga conto che questo stesso padre è anche il dedicatario e il soggetto dell’intera seconda sezione: Centro Alzheimer).

Ma la parola può comunque in qualche modo reagire, senza vincere o arrendersi (si ricordi la poetica di Sandro Pecchiari), al dolore della vita e del distacco, può comunque auspicare alla riduzione in qualche modo camminando incontro alla chiglia del giorno con il sole che ti bruca la faccia, in esso riconoscere la felicità degli ebeti. E infine, come appunto chiude il libro, rialzarsi nel vento senza i soliti mulinelli in testa, essere lieto della neve dei detriti, degli aghi di ghiaccio sulla carotide. Penetrare nella cordigliera del sonno senza più voce, finalmente muto, in spregio alle nuvole che ti burlano.

Alessandro Canzian

Gescal

Sogno ancora di essere l’adolescente

che gioca interminabili partite

sulla piattaforma in cemento della Gescal,

con il vento che affila volto e fianchi,

la palla servita

al compagno più imbranato

che spreca l’occasione imprecando

nel sole allucinato delle due e quaranta.

Down

Sbucano all’improvviso

da un vicolo assolato,

da un androne in pizzeria,

dalla ressa di un bagnasciuga,

spaesati, a gruppetti di quattro

di sei di otto,

tenendosi per mano,

le lunepiene dei volti

glabri, rincagnati,

da cui spuntano occhietti

sottili come spilli

sempre rivolti all’accompagnatrice.

Rispondono a monosillabi

– si no, no sì –

l’esistenza ridotta

a una semplice opzione.

Si inebriano per un gelato,

piangono per un nonnulla.

In realtà sono loro che dovrebbero

avere di noi compassione.

Sfoggiano zainetti multicolori,

berretti col frontalino

dove campeggia la scritta

di qualche università dell’Ohio.

Via Circonvallazione

Qui, dove sorgeva l’ospedale

Umberto I, passeggio ogni mattina.

Al posto dei padiglioni il vuoto

recintato di un cantiere

cadenzato da sbuffi di erbamatta.

Nelle zone limitrofe

sono ancora in attività i negozi

che hanno contrassegnato la mia infanzia:

edicole farmacie

sanitari pasticcerie.

Al loro interno non si vede nessuno.

Molte imprese di onoranze

funebri dai nomi

tristemente famosi: Rallo Sartori

Fratelli Ferraresso Amadori.

Dietro l’area dell’ospedale,

lambito da un canale,

c’è ancora il vecchio

parcheggio, frequentato da bengalesi e pachistani.

Nell’erba si vedono detriti, una siringa.

Il cielo ha un colore schiacciato, di decomposta aringa.

Rispondi a monosillabi, non parli

quasi più. Due laghi desolati

gli occhi, sempre più piccoli

e inespressivi. A malapena ti reggi

in piedi in questo dedalo di reparti

e corsie, tra uffici e mense

dove spettri di inservienti trascinano

come enormi testuggini i carrelli

dei medicinali, le carrozzine degli anziani.

Sempre più magro e smarrito, con quegli

occhietti implori una fine, un inizio

che possa salvarti da un altro ictus,

dall’infermiera che saluta con garbo

nel corridoio mentre un ricciolo

di sole affossa il suo pallore.

Tendi il collo con l’espressione di un fossile

guardando il verde e il viola del giardino,

questo vento che fa dondolare i rami

preannunciando un aprile sempre

più offensivo. «’notte, pa’.»

La notte prima della tua scomparsa

ho rischiato di investire una volpe

con la mia Opel, in via Ca’ Paliaga.

È apparsa come un lampo

bianco e cremisi, la stessa

improvvisa evanescenza di un fuoco

fatuo nell’oscurità.

È apparsa all’improvviso

come una stigmate su un palmo,

lo sfrego di una lama su un bel volto.

E proprio quell’animale estraneo,

a suo modo araldico,

doveva annunciarmi,

ebbro di sventura, che saresti

l’indomani soffocato

nel bozzolo stesso del tuo fiato.

Chissà se, nel tuo letto d’ospedale,

la notte prima della tua scomparsa,

sempre più piccolo e indifeso,

hai sognato una volpe

che mi attraversava la strada.

Non auguro a nessuno di finire

come sei finito tu

piluccando la tua agonia

come grappolo di un’uva dolceamara.

Ma ti erano sconosciuti

la saggezza e gli dèi.

Eri inconsapevole di morire

essendo inconsapevole di vivere.

Questo l’inventario dei tuoi poveri beni:

un mucchio informe di capi

di vestiario, di tute slabbrate

che lasciamo a malincuore

ai tuoi compagni dell’ospizio,

un paio di pedule in stoffa

più grandi perlomeno di due numeri,

un rasoio elettrico malfunzionante

che faceva miracoli sulle tue guance

congestionate, sul tuo mento appuntito,

il dopobarba che ti ho regalato

per l’ultimo anniversario,

un piccolo orologio senza valore

che per te non segnava alcun tempo.

Non un biglietto, una parola.

Da anni parlavi una lingua

che non è fatta di parole.

Chissà se esiste ancora quella minuscola bottega di ciabattino incassata in una viuzza di Marghera di cui non ricordo il nome. Via Scarsellini forse, via Ca’ Zorzi… Palazzi come falansteri. E chissà dove sarà finito quel ragazzo ritardato che, dietro montagne di scarpe sfondate, scartò con gioia il suo panino imbottito con gli avanzi della cena del giorno precedente, traboccante di spaghetti attorcigliati al pomodoro.

Mi dirigo con mia madre verso una casa che ricordo alta come quelle del Ghetto, sotto una luce insopportabile. Forse è un mezzogiorno d’estate e le nostre ombre irregolari si allungano come un velo lungo il tragitto.

Dell’interno della sua abitazione ricordo il baule sempre sigillato, i gradini ripidi in legno, un letto enorme in cui mi sveglio abbagliato da un pulviscolo d’oro mentre mia zia si spoglia.

Non rammento mio nonno che somigliava a Stan Lauren. Lo rivedo in fotografia mentre cammina sottobraccio a sua figlia, perduto in un impermeabile color crema, gli occhi buoni di chi ha imparato a morire giorno per giorno prima di morire davvero. Mia madre, incinta di me, ha appena diciott’anni, sorride nel giorno delle sue nozze il 26 gennaio del ’58. Cielo di carta moschicida sullo sfondo.

Portare la poesia in dono sullo scheletro della labbra a chi non interessa la poesia. Camminare incontro alla chiglia del giorno con il sole che ti bruca la faccia, in esso riconoscere la felicità degli ebeti. Stendersi in un prato, sedersi sulla panchina di un parco suburbano contro un cielo sereno.

Rialzarsi nel vento senza i soliti mulinelli in testa, essere lieto della neve dei detriti, degli aghi di ghiaccio sulla carotide. Penetrare nella cordigliera del sonno senza più voce, finalmente muto, in spregio alle nuvole che ti burlano.

Pasquale Di Palmo è nato al Lido di Venezia nel 1958. Ha pubblicato le raccolte di poesie Quaderno del vento (Stamperia dell’Arancio, 1996), Horror Lucis (Edizioni dell’Erba, 1997), Ritorno a Sovana (Edizioni L’Obliquo, 2003), Marine e altri sortilegi (Il Ponte del Sale, 2006) e varie plaquettes tra cui Addio a Mirco con illustrazioni di Pablo Echaurren (Il Ponte del Sale, 2013). Sue poesie sono apparse in numerose antologie e riviste, tra cui «Nuovi Argomenti», «Paragone» e «Poesia». Ha stampato i saggi I libri e le furie (Joker, 2007) e Lei delira, signor Artaud. Un sillabario della crudeltà (Stampa Alternativa, 2011). Ha curato e tradotto diversi volumi, tra cui opere di Artaud, Corbière, Daumal, d’Houville, Gilbert-Lecomte, Huysmans, Metz, Michaux e Radiguet. Ha inoltre curato I surrealisti francesi. Poesia e delirio (Stampa Alternativa, 2004), I begli occhi del ladro di Beppe Salvia (Il Ponte del Sale, 2004), Neri Pozza. La vita, le immagini (Neri Pozza, 2005), Saranno idee d’arte e di poesia. Carteggi con Buzzati, Gadda, Montale e Parise di Neri Pozza (Neri Pozza, 2006), Album Antonin Artaud (Il Ponte del Sale, 2010).