In occasione dell’uscita del «Nuovo Almanacco del ramo d’oro», serie speciale di «Laboratori critici» (diretta da Matteo Bianchi) che ripubblica a dicembre 2023, a vent’anni dalla fondazione, la storica rivista diretta da Gabriella Musetti, la Redazione di Laboratori Poesia condivide l’articolo presente in rivista di Danilo De Marco sul poeta andreano Federico Tavan con in aggiunta una scelta di testi.

Si ricorda che alcune recensioni inserite nel «Nuovo Almanacco del ramo d’oro» sono già uscite, il 27 dicembre 2023, all’interno dello Speciale di fine anno: i libri consigliati dalla Redazione (QUI) a firma di Federico Migliorati, Vernalda Di Tanna e Serena Mansueto.

Il giorno 20 gennaio alle ore 18.00, presso la Libreria Lovat di Trieste e all’interno dello storico ciclo di incontri Una Scontrosa Grazia, Gabriella Musetti, Roberto Dedenaro e Rodolfo Zucco presenteranno la rivista. Per l’indice, l’acquisto del cartaceo o dello sfogliabile: QUI.

La Redazione

Federico Tavan è stato sicuramente e visceralmente il più pasoliniano dei poeti italiani, e come Pasolini, poeta anche in lingua friulana, nella variante friulana di Andreis, un paesino del Friuli che sulla carta geografica è poco meno di un puntino. Anzi non compare proprio. Quella lingua ‘debole’ il friulano, come la chiamava Pierluigi Cappello che «non avendo la possibilità numerica di tutti i vocaboli della lingua italiana, diventa lingua attaccata alle cose, tanto che si salda addosso alle cose».

Dire di Federico cercando con timore di disvelare almeno uno dei tanti Federico, delle sue innumerevoli ‘facce’, con cui sorprendendoci sempre si presentava, è cosa complessa. Questo non certo per furbizia o per qualche tornaconto. Prudenza e doppiezza, cosa che troppe volte ritroviamo anche nei grandi umanisti, erano modi di fare a lui sconosciuti. Federico mutava di stato d’animo improvvisamente non appena si scatenavano in lui gli inappagati desideri che lo trascinavano nella sua Nave Spaziale.

E come il camaleonte, totalmente esposto e vulnerabile, mutava.

Mutava per non essere divorato dal mondo esterno. Ora, a dieci anni dall’inizio del suo definitivo viaggio, la sua contagiosa e silenziosa assenza, sicuramente per chi gli era più vicino, ma non solo, si è trasformata in un frastuono. In un silenzio troppo rumoroso. Da quando Federico si era perduto dentro se stesso, dopo una brutta avventura televisiva romana – pur avvertendoci in anticipo – «il poeta è morto… non scrivo più… ma di cosa dovrei scrivere oggi che ci hanno tolto anche le fate… di telefonini forse?» Una vicenda umana, questa di Federico, che ancora avverto insistentemente. Sotto la pelle che fa finta di niente.

Il poeta è sempre stato un visionario, un sensitivo verso il grande luogo/corpo dell’esistenza; un visionario, un sensitivo, un cantore della realtà. Ma la realtà non è sempre comoda; né quella personale né tanto meno quella sociale. Il poeta anticipa, scava, penetra e porta alla luce. Anche ora che gli occhi di Federico non guardano più i prati e il cielo, quei prati e quel cielo della sua valle-prigione «se no tu scjampe / no tu scjampe pì / tu devente Andrèes», quegli occhi non mollano la presa, restano impressi, indelebili, nelle nostre pupille. E noi lo riscopriamo, questo mondo, giorno dopo giorno rileggendo le sue poesie, attraverso gli stati dell’animo che invadono i suoi versi. Stati dell’animo forse impalpabili ma che non smettono di accompagnare e rimandare alla nostra stessa esistenza che troppe volte un pudore convenzionale ci impedisce di liberare. Autodifese sconosciute per Federico, che alle volte salvano molti di noi dall’abisso che la vita porta con sé.

Hölderlin dice che il nostro destino è l’essere in cui «gli umani sofferenti ciecamente precipitano da un’ora all’altra, scagliati come l’acqua di roccia in roccia»; ma su queste rocce a volte vi sono attimi in cui l’uomo può prendere fiato. Come scordare quel viaggio parigino di Federico di cui fui volontariamente accompagnatore e vittima sacrificale: «Eppure, se ci penso bene, senza ipocrisie e senza infingimenti, sto passando uno dei più bei momenti della mia vita, sono molto sereno, forse mi manca solo un grammo, per essere felice, ma un grammo è tanto». Mentre lo accompagno a prendere il treno alla Gare de Lyon per il suo definitivo ritorno, fissandomi con i suoi grandi occhi, pieni di Parigi, questa volta con un filo di voce: «ritorno nel mio dolore, lo accarezzo».

Ma sarà poi possibile per il poeta salvarsi? La contraddizione diventa allora l’arma insostituibile di chi è veramente poeta e non riduce la sua vena solo ad un esercizio spirituale o giochetti tecnologici, uniti all’ansimante, vanitosa e schizofrenica ricerca di far cassa e di successo.

«Per i poeti professionisti – aggiunge sempre Federico dicendo con sottile e sferzante ironia, (…chè nella lingua di Andreis questa parola, professionisti, non esiste) si tratta di cosa seria che richiede fatica, e per concludere tre righe ci lavorano ben sei mesi». Per questi ultimi è ancora Federico che suggerisce la risposta, e in questo caso è più che mai determinata e senza pericolo di contraddizioni: «la poesia c’è o non c’è».

«Pare canto immediato ed istintivo – scrive Aldo Colonnello della poesia di Federico – perché emerge dal fondo denso del vivere… limpida e rinfrescante e quasi inaspettata.

Ma, appena uscita alla luce (una luce più sognata che conosciuta), si ritrae nell’ombra… spaventata di dover riflettere in sé il mondo». Ecco che il poeta ha paura di sé e del mondo, di riflettere appunto «in sé il mondo», e trasforma tutto il suo impeto in buffoneria, diventado ‘scimmiario’ di se stesso. Senza ombra di dubbio una gratitudine a Colonnello, anima del Circolo Culturale Menocchio, per avergli fatto da levatrice e aver intuito la grandezza poetica di Tavan. Per averlo accompagnato con affetto, tatto e perseveranza, senza influire sulla sua creatività e, assieme, sistemato tradotto e pubblicate le sue poesie (le uniche attendibili e rispettose le pubblicazioni del Menocchio). Probabilmente senza la presenza e la cura di Colonnello, Federico Tavan sarebbe ora ancora un grande poeta sconosciuto.

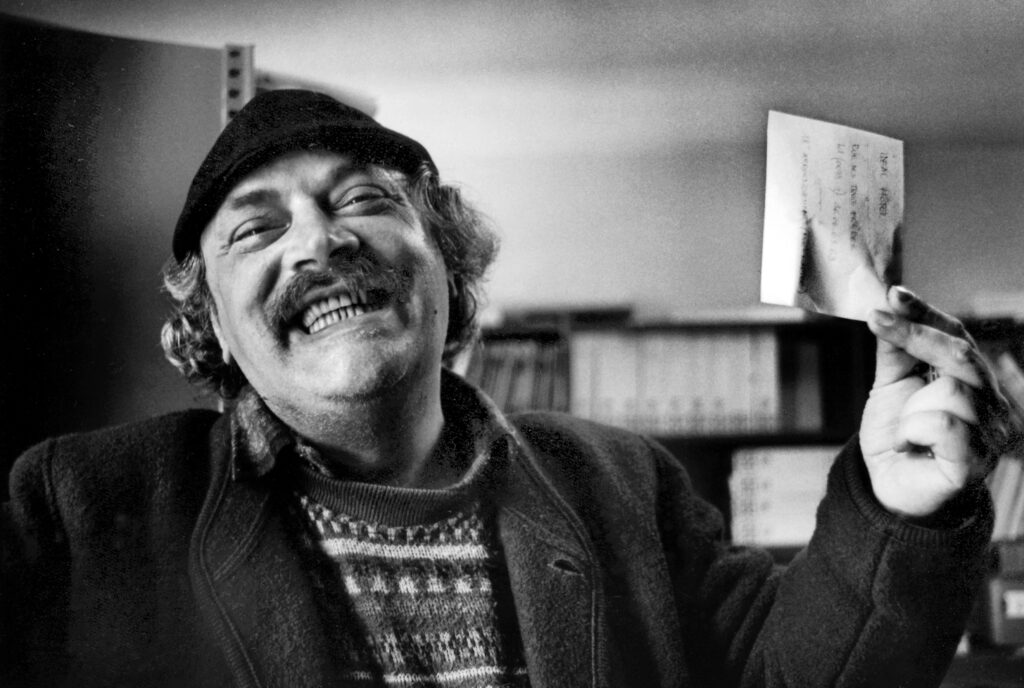

Credo che questa sua vicenda umana si riveli con la stessa intensità in quelle, secondo Federico “diecimila fotografie” che gli ho scattato, e ne possa uscire leggendole, quel ruvido piacere con cui Federico cercava di liberare la sofferenza e il suo vivere il mondo. Fotografie in verità, sempre e comunque sorta di autoritratti, che Federico si “scattava da solo”. Fotografie dissacratrici, altre giocose, quasi sempre disperate, che rivelano quell’essere profondamente anarchico che era e che resterà FedericoTavan.

Per questo la poesia di Federico zampilla gratuità come dono, com’è per tutta la vera poesia. E non solo quella scritta. Per questo la vera poesia non si riduce ad un rapporto di compravendita. Contiene e porta con se un supplemento di memoria, di emotività, di affezione, di relazione, di reciprocità.

La gratuità è atto di reciprocità. Segno di un’alleanza primitiva. Fatta di poco. Ed è per questo che risulta sovversiva e disturba la terrificante stupidità e il potere.

Tutti dobbiamo molto a Federico Tavan alias Frederic Toffan/Roi Noir. Gli dobbiamo molto perché Federico era e resterà per sempre un vero Poeta.

Danilo De Marco

Una scelta di testi della Redazione:

Andrèes

Quatre cjases in crous

Se no tu fai ad ora a scjampâ

uchì tu devente vecje e tu mour

Un po’ de prâtz

dos tre montz

se no tu scjampe pì.

tu devente Andrèes.

Andreis

Quattro case in croce.

Se non sfuggi in tempo

qui diventi vecchio e muori.

Qualche prato

due tre montagne,

Se non sfuggi, non sfuggi più

diventi Andreis.

Lurdz

Albergos

un tacât a chialtre

e i Pireneos

uluû.

Uchì

a se vuarìs

o a se mour.

Cuan’ ch’e soi stât jò

no ‘l é vuarît nissun.

Lourdes

Alberghi

uno dopo l’altro

e i Pirenei

laggiù in fondo.

Qui

si guarisce

o si muore.

Quando ci sono stato io

non è guarito nessuno.

Se fos normàl

Se fos normàl

‘e audarés al vint

à scrive poesies

sui tiò cjavei.

Descolz

su l’aga de Andréis

in cercja de la sorgent.

E a la sera

ciocs de luna

cencja mai stufàssa

de gosà al nostre amour.

E pò sui arbi

in cercja de nitz,

sui lavres un vier.

Se fos normàl

e sunarés

dute’ li cjampanes.

E po’ via

pa’ chi pràtz

a deventà

flours

às

e

la meil.

Se fossi normale

Se fossi normale

aiuterei il vento

a scrivere poesie

sui tuoi capelli.

Scalzo

nell’acqua di Andreis

in cerca della sorgente.

E alla sera,

ubriachi di luna,

senza mai stancarsi

di gridare il nostro amore.

E poi sugli alberi

in cerca di nidi,

sulle labbra un verme.

Se fossi normale

suonerei

tutte le campane.

E poi via

per i prati

a diventare

fiori,

api

e miele.

La Nâf Spaziâl

Chîsta

‘e n’éis ‘na conta

pai nins,

éis ‘na storia vera,

da matz.

Al disivuot d’avost

da l’otantedoi,

apena iessût da l’ospedal

ma soi serât in cjamera,

ài metût doi armaróns

e un comodìn

denant la puarta.

Po’ me soi metût sul liet

coma un astronauta.

De four de la puarta

i me clamava duç:

“Iés! Iés!”.

“No, no! ‘E soi ch’e sgôrle

in ta la nâf spaziâl,

no stei desturbâme,

vô ‘e séi de un antre mont”.

E i passava li ores…

Intant jo incrosave

steles e galassies

e ucei strambus.

Al speciu al faseva da oblò

e al sofit da firmament.

E de four,

mitant preocupatz:

“Iés! Iés!

Ah, diu, al é mat!”

Jo ‘e continuave a sgorlâ,

incjamò doi mil ans-lûs

e sarés rivât sul sorele.

Li ombrenes sui murs

e i rumours de li machines

i faseva al sussûre dal motour

de la nâf spaziâl.

E ‘i son passâtz doi dîs…

“Iés! Iés!

No màngestu?

Ah, diu, al é mat!

Paràn jù la puarta!”

Ma la puarta a resisteva.

E jo, in alt,

pì in alt!

E de four dut un rumour:

“Iés! Iés!

Ce fàistu uvì?

Dai mo, su, nin!

Ah, diu, al é mat!”

“Lassâme stâ!

‘E soi su la nâf spaziâl.

‘E scjampe,

e al mont lu jôt lontan

e i omi pici pici… ”

E ‘i son passâtz tre dîs…

‘I àn sfuarcjât la puarta,

‘i àn parât jù i armarons

e al comodin.

Jo ju spetâve, platât

sot al liet.

“AH, DIU!

‘I SON RIVÂTZ

I UMANS!”

La nave spaziale

Questa

non è una fiaba

per bambini,

è una storia vera,

da matti.

Il diciotto agosto

dell’ottantadue,

appena uscito dall’ospedale

mi sono chiuso in camera,

ho messo due armadi

ed un comodino

davanti alla porta.

Poi mi sono disteso sul letto,

come un astronauta.

Fuori dalla porta

mi chiamavano tutti:

“Esci! Esci!”.

“No, no! Sono in volo

nella nave spaziale,

non disturbatemi,

voi siete di un altro mondo”.

E passavano le ore…

Intanto incrociavo

stelle e galassie

ed uccelli strani.

Lo specchio faceva da oblò

ed il soffitto da firmamento.

E da fuori,

molto preoccupati:

“Esci! Esci!

Oh, Dio, è matto!”

Io continuavo a volare,

ancora duemila anni-luce

e sarei arrivato sul sole.

Le ombre sui muri

ed i rumori delle macchine

facevano il rumore del motore

della nave spaziale.

E son passati due giorni…

“Esci! Esci!

Non mangi?

Oh, Dio, è matto!

Buttiamo giù la porta!”

Ma la porta resisteva.

Ed io in alto,

più in alto!

E fuori tutto un rumore:

“Esci! Esci!

Cosa fai lì?

Su, da bravo!

Oh, Dio, è matto!”

“Lasciatemi stare!

Sono sulla nave spaziale.

Fuggo,

ed il mondo

lo vedo lontano

e gli uomini piccoli piccoli…”

E son passati tre giorni..

Hanno forzato la porta,

hanno buttato giù gli armadi

ed il comodino.

Io li aspettavo, nascosto

sotto il letto:

“AH DIO!

SONO ARRIVATI

GLI UMANI!”

Due foto di Danilo De Marco: