Nel giorno del compleanno di Antonella Anedda, la redazione di Laboratori Poesia le porge i migliori auguri con un piccolo speciale a cura di Fabio Barone, Rocío Bolaños e Andrea Carloni.

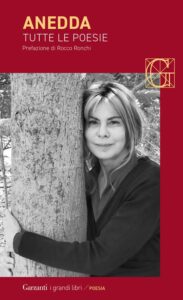

Tutte le poesie, Antonella Anedda (Garzanti, 2023).

Una fede nella parvenza delle cose del mondo àncora la creatività letteraria di Antonella Anedda a una resa in versi dal respiro ora lungo e colloquiale, ora concentrato in immagini-simbolo che ne rendono lo slancio del pensiero e delle affezioni, mai però vestite dall’eccitazione della vampa. I versi della Anedda amano occupare lo spazio della pagina — e sembrano spesso essere sul punto di mutarsi in prosa —, quasi volessero appropriarsi di quello spazio per farsi una cosa tra quelle nominate, come una cucitura sartoriale che tiene insieme due pezze. Sul filo di questo binomio, presente in alcune raccolte e meno in altre, si sviluppa la sua intera — finora — produzione poetica, edita per la prima volta, dallo scorso settembre, nella collana I grandi libri di Garzanti con il titolo Tutte le poesie.

La lirica

Prima di addentrarsi nella produzione poetica di Anedda, urge fare un passo indietro e riflettere su una questione che proprio i versi della scrittrice sollevano. In altre sedi, commentando il linguaggio della poetessa, si è detto del ‘lirismo’ caratteristico della sua scrittura. Un’affermazione che non convince dato il primordiale legame dell’aggettivo ‘lirico’ con la musica — effetto mancante nel flusso creativo dell’autrice d’origini sarde: il termine è un prestito latino di origine greca, lyrikós, derivato di lyra, strumento caratteristico della poesia cantata, allora, al suono della lira. Il campo semantico del termine in età moderna si è allargato fino a comprendere ‘l’espressione della soggettività’ dell’autore o autrice, lasciando al passato e alla cultura greca quel caratteristico accompagnamento musicale. Dunque, ad oggi, ‘l’espressione della soggettività’ è il solo senso col quale s’intende il significato della locuzione ‘poesia lirica’: lirico sembra, allora, a tutti gli effetti una parola non diversa da ‘soggettivo’, termine indicante ciò «che deriva dal modo di sentire, pensare e giudicare propri di un singolo individuo», spiega il dizionario lo Zingarelli 2023. Se però un fenomeno, per essere inteso, ha bisogno d’essere nominato, è importante ripensare il senso attribuito al sostantivo ‘lirismo’ a partire dalla slabbratura semantica che lo ha sciolto dalle sue origini, derivante certamente dal mancato utilizzo della lira ai giorni nostri, un fatto evidente agli occhi di tutti. Eppure la musicalità, intesa nella sua percezione estetica, non ha smesso d’essere cercata dagli scrittori di versi e ha cominciato ad annidarsi nel corredo di rime, rime interne, assonanze, omofonie e allitterazioni varie di un testo, diventando non solo un espediente tecnico bensì un evidente bisogno che la coscienza ha di formare una melodia tra parole e ritmo. È allora in questa nuova veste che si potrebbe intendere il senso di ‘lirismo’: un’espressione, certo, della soggettività dell’autore o autrice, ma legata a un’impronta musicale imprescindibile, non meno identitaria dell’espressione soggettiva stessa. In questo modo cultura greca ed età contemporanea potrebbero trovarsi nuovamente nel termine ‘lirismo’, pur nelle sue mutate manifestazioni espressive odierne, così per l’intima fame di ritmo della coscienza. Tornando ai testi della poetessa sarda si può intendere meglio, alla luce di quanto finora esposto, perché non convince pienamente l’accostamento dell’aggettivo ‘lirico’ alla sua produzione letteraria.

Vediamo di intendere più a fondo la questione: leggendo il corposo volume garzantiano l’impressione è, di raccolta in raccolta, di trovarsi a seguire i movimenti della retina della poetessa, essere gli occhi e il suo pensiero posati sulle cose della quotidianità. Si apre così la prima raccolta Residenze invernali (1992), proprio con una poesia che parla alle cose:

Ora tutto si quieta, tutto raggiunge il buio.

Non parlavo che al cappotto disteso

al cestino con ancora una mela

ai miti oggetti legati

a un abbandono fuori di noi

eppure con noi, dentro la notte

inascoltati1.

Si potrebbe prendere il testo appena letto a emblema della poesia aneddiana poiché in esso vi confluiscono due figure fondanti il suo sguardo: il buio, la notte, quale condizione prima della vista, e l’oggetto, la cosa, come corpo rivelatore grazie al riverbero di luce e calore che fanno le parole incontrandolo. Poi, dei rarissimi ‘legami musaici’ presenti nei versi della scrittrice, questo ne rappresenta un caso particolarmente intenso: l’idea che prende forma dalla rima fra le parole «legati» e «inascoltati» proietta il lettore più addentro la visione aneddiana, anticipandogli quel che più volte in seguito si ripeterà con altre parole: «[…] Ma noi parliamo a candele, ad auspici imperfetti / a ombre che abbracciamo con fervore / e la lingua è la stessa che si porta migrando dalle isole: / una nube in gola / che oscura la dizione degli oggetti» (Notti di pace occidentale, cit. a p. 151).

L’oggetto

Rimanendo sulla raccolta Residenze invernali (1992) si nota dalla lettura che «il referente esterno evincibile, il soggiorno in un ospedale di malati e convalescenti, si trasforma in una condizione mitico-simbolica»2. La circostanza di fragilità che traversa l’intera scrittura in questa opera prima dà modo di dar forma all’intuizione sul perché, per Antonella Anedda, gli oggetti le siano tanto prossimi e cari. In questa condizione l’Io della poetessa, che spesso nella sua produzione si allarga approssimandosi al Noi, tende a prendere voce anche per gli Altri, come nella poesia riportata qui di seguito (tratta da Residenze invernali, cit. a p. 36):

Vi chiedo coraggio, sognate

con la dignità degli esuli

e non con il rancore dei malati

cancellando la visione dei muri e della neve

trasformando l’ombra dei fiocchi

e la sagoma scura dei gabbiani

con l’animo teso dei marinai

che ammutoliscono al sollevarsi dell’onda

e pregano raccolti nel cesto del vento.

Lei, loro, sono dunque i «malati», «Ancora capaci di gettare ombre sui muri / ancora mortali» (Ivi, p. 71), circondati dalle pallide grida bianche dell’ospedale alle cui vetrate «levo la preghiera di un umano / che vuole diventare oggetto / un duro spettro / capace di fermare / il sangue del suo cuore / incerto, d’inquilino» (Ivi, pag. 77). Ed ecco presentarsi un singolare caso di reificazione, il desiderio di passare da una condizione incerta, potenzialmente mortale del cuore-ordigno, all’immortalità inanimata di un oggetto che non potrà mai essere, come il corpo della poetessa, «carne aperta» (Ibid.). Il desiderio di reificazione va di pari passo al bisogno di nominazione, è la spinta che muove l’Anedda ad inoltrarsi insieme alla frangibilità del suo corpo «più sola nell’enigma [della vita, ndr […] fino a togliere peso / al peso nero del prato» (Notti di pace occidentale, cit. a p. 115).

Passando a Notti di pace occidentale (1999) il desiderio d’indagine si sposta più marcatamente, come dal titolo della raccolta, su di un ricercato stato di pace, di «tregua», parola che ricorre spesso nei testi: «Alla tregua come al treno occorre la pianura / un sogno di orizzonte / con alberi levati verso il cielo / uniche lance, sentinelle sole» (Ivi, pp. 96-97). L’evento esterno di richiamo, che resta però sullo sfondo, «indicato come ‘generatore’ di queste poesie», è «la prima Guerra del Golfo nel 1991 (seguita da quella in Kosovo)»3. La volontà di reificazione raggiunge un grado di intensità in più in quanto l’oggetto, agli occhi della poetessa, abita uno stato di ibernazione nel quale non è raggiunto né dall’incertezza e crudeltà della storia né da quella esistenziale dell’umano sentire. L’oggetto è lì, spostato o usato nelle circostanze in cui la sua funzione incontra un’utilità pratica, o lasciato dov’è a prendere la polvere. Una condizione che fa pensare ai quadri di Giorgio Morandi, nei quali si avverte che gli oggetti sono lì come «echi di una voce» (Notti di pace occidentale, pag. 109), cullati da una calma che gli è connaturata, immoti eppure presenti e pieni, meditabondi. È questa la «terra lentissima – promessa» (Ivi, pag. 93) cui anela la poetessa:

Dovremo imparare, una volta soltanto:

restare quieti

come quando d’inverno manca a lungo la luce

sapere che non c’è stata offesa

che l’ombra ci ha colpito indistinta

vuota – e senza odio.4

Ma uno stato di completa quiete, di grazia, non può non essere un lungo cammino verso il luogo prediletto che una volta raggiunto muta forma, cambia: è la corsa verso una metafisica concreta di cui «esattamente pronunciarne il nome» per «essere a casa» (Ivi, pag. 149). In questi versi si concentra l’intento che porterà alla luce il successivo volume Il catalogo della gioia (2003), dove le lettere dell’alfabeto, disposte in ordine di fantasia dall’autrice, sono le Vocali5 — e, in questo caso, anche le consonanti — rimbaldiane dalle quali compiere un felice salto nelle analogie dell’esistente:

A6

È la lettera dello stupore, la vocale che fa schiudere le labbra.

Quella del respiro e del sollievo.

Così araldica. Una torre sbarrata, un triangolo dalla base vuota.

Dal pensiero sull’oggetto si rende necessario aprire una riflessione sullo spazio e, conseguentemente, sulla funzione del coro a partire Dal balcone del corpo (2007).

Il coro

In esergo alla suddetta raccolta, Anedda riporta un inciso di Franz Kafka: «Solo nel coro può esservi verità». Il sostantivo «è un prestito latino di origine greca, khorós» il quale indicava «la ‘danza corale’ e il ‘canto corale’ che nella tragedia si alternavano all’azione drammatica recitata dagli attori»7. Per similitudine il coro in Anedda è l’espressione di un Noi, là dove i confini dell’Io si assottigliano per abbracciare una voce e un’esperienza comune. Si leggano i versi della poesia seguente (Dal balcone del corpo, cit. a p. 258):

C’era la stanza dove paura e tempo ruotavano.

Dove lui le accarezzò la schiena lavando con l’acqua ogni traccia di respiro.

Le loro ossa brillarono in segreto.

Quando pensarono di amarsi

la luna sollevò l’acqua in due diverse maree.

Quando lei rispose lui era già lontano.

Lui parlò, lei stava cercando di raggiungerlo

il cane abbaiava nel vento. Cane e vento confusero entrambi

e più di tutto confuse la torcia di chi li andava a cercare.

L’amore si incise a quel punto.

Lei restò tra gli scogli e la sabbia.

Il mondo si fece rosso e il cane le coprì le ginocchia.

Notte e maestrale li gelarono insieme.

Ecco per te che ti fermi e ascolti – questo dettaglio mentre il freddo mi sale:

«Essi vivono dietro una veranda di vetro. Essi scaldano i rispettivi corpi».

Non tanto il desiderio carnale, in questo testo, quanto il bisogno di perdersi nell’affetto per l’Altro in quanto alterità è il La per intonare un’esperienza di comunione. Lo si evince bene e diversamente qualche pagina più in là, in un testo con il medesimo titolo: «Lascia che dicano: “noi”. / “Noi viviamo per schegge / che spostandosi frantumano l’io e il voi / e il più delle volte lasciano intatto solo il paesaggio.” / Lascia che la terza persona parli e che loro rispondano […] / Ora fai che il plurale si ritragga / indietreggi, dica di nuovo: “io”» (Ivi, p. 263). Di poesie dal titolo Coro è variamente puntellata l’intera raccolta — così anche alcune della successiva —, che dalla riflessione sul microcosmo dell’oggetto allargano lo sguardo ora parlando in prima persona ora in plurale maiestatis, dentro un binomio pronominale io-noi che intende far emergere il quid di alterne esperienze umane, facendo spazio dentro di sé per accoglierle, come nella poesia Parla la parte di mondo che ci sembra estranea (Ivi, p. 309):

Scegli semitoni

variazioni per questa famiglia

la cui bambina mongoloide

chiama il padre e lui tarda a voltarsi

perché sa che in eterno dovrà voltarsi,

ma c’è un’infinita sapienza in quel tenersi a vicenda

sulla sabbia serale

e ora la bambina canta mentre sua madre

le infila lentamente le scarpe, canta

battendo piano l’orecchio sulla radio.

In Salva con nome (2012) il senso dello spazio come accoglienza, come incontro dell’alterità si fa più presente a partire proprio dalla riflessione sul ‘nome’: «Cos’è un nome? Nulla. Un suono che chiama un corpo, un campanello che ti aggioga. Ricevere un nome è la prima prova che siamo in balia degli altri. Non avere un nome significa fuggire: pochi hanno il coraggio di andarsene dal nome che hanno fino al nome che sono» (Salva con nome, cit. a p. 347). Viene posta così apertamente la questione dell’identità: da un lato come una croce da portare e di cui volersi liberare, dall’altro come un bagaglio necessario da custodire con tutto il suo mosaico di esperienze e metamorfosi. Lo ‘spazio’ viene poi declinato in varie locuzioni, fra queste c’è lo Spazio dell’invecchiare, titolo di una poesia che riflette tanto sulla decadenza del corpo quanto sulla consapevolezza di esserci ancora, a partire dalle minime e naturali funzionali vitali: «Senti come guadagni la via del corridoio. / Non è scontato il passo col respiro» (Ivi, p. 379). Un pensiero che porta, a ulteriore conferma dell’apertura all’Altro, ai primi versi di una delle ultime poesie della raccolta: «Se devo scrivere poesie ora che invecchio / voglio vederle scorrere, perdersi in altri corpi / prendere vita e nel frattempo splendere sulle cose vicine» (Ivi, p. 449). Come a presupposto del lavoro successivo, negli ultimi versi che chiudono le sillogi della scrittrice sarda si può quasi intuire, che lei lo faccia consapevolmente o meno, quale sarà il tema del prossimo libro. Così in Historiae (2018), che chiude il lungo e quasi trentennale viaggio nella produzione poetica aneddiana, si raccolgono i frutti di tutti i temi da lei coltivati nelle precedenti cinque raccolte: l’attenzione alla storia, alla «nudità dei fatti» (Ivi, p. 490), di cui l’autrice ci avverte sin dal titolo del libro con un chiaro riferimento alle Historiae di Tacito; agli oggetti; alla tregua; all’Altro e allo spazio. Un’attenzione caratterizzata da un doppio sguardo che mentre osserva riflette sul Sé, filtrando il tutto con un linguaggio dal tipico piglio di cui si è detto in apertura, cui si lasciano una cinquina di poesie (Ivi, pp. 464-471-497-514-542) a testimonianza di quanto esposto finora.

Fabio Barone

Osservazione 1

L’alba ci fa coraggio

questa luce che sale ci spinge ad ascoltare

dissolve ciò che deve. Dice: – ora

comincia a perlustrare

te per prima, scollando dalla mente la pelle del passato

prendendo senza ira il tuo nulla tra le dita.

Dicembre

Dicembre, non ancora Natale, e neppure Hanukkah.

Ancora poche luci accese nelle strade,

nessuna slitta con renne sui vetri dei negozi.

Al posto della neve pioggia nera battente,

a cui fuggire mentre i passanti ci respingono.

Niente abeti, ma platani macchiati dal loro cancro bianco.

Può stupire non associare tutto questo alle tenebre,

al vuoto, alla paura. Eppure il buio non è buio,

l’acqua non è disagio, né l’indifferenza un’offesa.

Succede a volte fino a che siamo vivi,

di provare una pace inspiegabile. Forse la letizia

di cui parlano i santi e che non chiede niente,

è solo attenta, premuta sulla terra, distante dalle stelle.

Confini

L’ennesima notizia della strage arriva questa sera

nell’ora in cui messi gli ultimi panni in lavatrice

si scoperchiano i letti per dormire.

Sullo schermo del televisore unica luce nella stanza buia

scorrono visi morti e morti vivi, lampi di armi,

corpi nudi e dentro ai calcinacci un cane.

La storia moltiplica i suoi spettri, li affolla

ai confini degli imperi nell’èra di ferro che ci irradia.

Ha inizio un assedio senza nome.

Acque reflue, alluvioni, rocce spaccate

in cerca di petrolio. Resistono gli schiavi

intenti a costruire le nostre piramidi di beni.

Opere

Sabato sera, mia madre aggiusta le sue gonne,

scuce e ricuce, allarga e poi restringe,

allunga gli orli, li modifica inserendo nastri,

bottoni, fettucce di gros-grain, velluto, raso.

C’è un’attenzione inquieta che la inchioda alla luce

e trasforma il suo viso in un tessuto.

Se la chiamano non risponde

ma il suo esistere fa corpo con le cose,

sfavilla come l’ago che imbastisce

anche noi bambini che guardiamo.

axaxa

È duro il cammino verso ciò che è chiaro,

l’ho capito col tempo, forse soltanto questo è il dono

di invecchiare. Lo penso mentre smacchio un lenzuolo

con la candeggina, che stinga soprattutto le iniziali,

rigide di fili, nodi, punti a croce

sul nome infittito di vocali.

Leggi anche: Speciale Antonella Anedda: ita/espa/eng

1# Antonella Anedda, Residenze invernali, in Antonella Anedda, Tutte le poesie, Garzanti, 2023, p. 19. Tutte le poesie citate in questo articolo Speciale sono tratte da quest’ultima edizione garzantiana e pertanto, fra parentesi tonde, verranno riportati semplicemente i titoli delle singole raccolte o dei singoli testi ivi antologizzati, seguiti dal numero della pagina citata.

2# Alberto Casadei, La poesia-pittura di Antonella Anedda, in «Nuovi Argomenti», V.54, 2011, p. 162.

3# Ivi, p. 165.

4# Antonella Anedda, Notti di pace occidentale, in Antonella Anedda, Tutte le poesie, Garzanti, 2023, pag. 123.

5# «A nera, E bianca, I rossa, U verde, O blu: vocali, / Un giorno dirò le vostre nascite latenti: / A, nero corsetto irsuto di mosche splendenti / Che ronzano intorno ai miasmi crudeli, // Golfi d’ombra; E, candori di vapori e tende, / Lance di ghiacciai, re bianchi, brividi d’ombrelle; / I, porpore, sputo di sangue, riso di labbra belle / Nel mezzo di furori o ebbrezze penitenti; // U, cicli, sacro, vibrare di viridi mari, / Pace di pascoli e animali, pace di rughe / Che l’alchimia imprime su fronti studiose; // O, Tromba Suprema piena di stridori strani, / Silenzi attraversati da Angeli e da Mondi: / – O l’Omega, il raggio viola dei Suoi Occhi!»; in Opere, Arthur Rimbaud (a cura di Olivier Bivort, traduzione di Ornella Tajani), Marsilio Editori, 2019, p. 297.

6# Antonella Anedda, Il catalogo della gioia, in Antonella Anedda, Tutte le poesie, Garzanti, 2023, p. 171.

7# Alberto Nocentini, l’Etimologico, Le Monnier, 2010, p. 281.