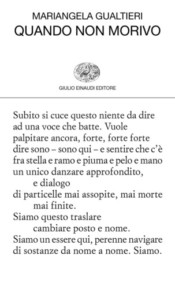

Quando non morivo, Mariangela Gualtieri (Einaudi, 2019).

L’ultima raccolta di Mariangela Gualtieri, Quando non morivo (Einaudi, 2019), si scinde in sei sezioni (Ecce cor meum; Animali di silenzio; Riassunto della creazione; Divinità domestiche; Specie con orchi e animali estatici; Requiem).

Il titolo della prima sezione è tratto dalle Confessioni di Sant’Agostino (II, IV, 9) e non può che voler esprimere quell’esporsi «a tutte le correnti» per «cadere nell’ebbrezza / degli slegati», caratterizzata «dalla burrasca che abitiamo» e in cui «siamo». Mariangela Gualtieri sembra domandarsi cosa sarà mai essere al mondo, in questo mondo dove solo la voce e la preghiera sono un pretesto che invochiamo per sentirci vivi, noi che siamo «a volte / ripetente dolore». Il dire sbatte contro il muro latente del vuoto, per cui il nostro essere voce, essere al mondo, trova ostacoli non indifferenti ne La celeste pazzia a cui Mariangela Gualtieri osa abbandonarsi:

Procedi piano. Lascia che la mano

esegua il fragile dettato.

Abbi fede in quel niente

che viene – quel niente

che succede.

Non prendere la parola.

Lascia sia lei da sola. Diventa tu

la preda. Sia lei che ti cattura.

La seconda sezione, Animali di silenzio, riveste un ruolo fondamentale in tutta la raccolta, poiché gli animali sono creature abili nel dilatare e nell’aggiustare la nostra percezione del vivere, condizionata da una «inutile fretta», dal nostro «cattivo padrone», che ci sprona a correre a perdifiato, «senza neanche un dono / per nessuno» fino a seppellirci sotto un cumulo di «faccende». Non resta nulla a sottrarci dal silenzio, anche se la nostra è una «voce che batte» e «asseconda una invisibile venuta». Gli animali sono il fil rouge che la natura concede all’essere umano, per ritrovarsi intero anche durante lo sfacelo che comporta «la disadorna morte», insolente e duplice. Nel «putrido canto» della morte siamo inermi, siamo animali anche noi. O, molto più semplicemente, siamo creature arrese al destino. Inoltre, la terza sezione, Il riassunto della creazione, è un breve «imbrunire» che fa «del morire / un’epopea di colori». L’animale che imita il respiro della natura, immerso nel naturale corso degli eventi, si raccoglie in sé e non fa altro che calzare, nel sonno, il preludio della morte, di quel silenzioso, «geniale modo di sparire»; un «concerto grande e misterioso» le cui spore tracciano la meraviglia sul volto dei bambini, «pollini d’altro mondo» che ci fanno sentire «ancora capaci di amare qualcosa».

Vernalda Di Tanna

Lei getta il cuore

oltre la ringhiera.

Sì – qualche volta

ha chiesto di finire.

Noi siamo questo.

Siamo a volte

ripetente dolore

e le maestre nuvole

con quel loro tesoro

restano anticaglie

appese al cielo.

Le maestre ritornanti

foglie. Le maestre acque.

E i maestri gigli

il gran maestro sole

i donatori di parole

poeti – care poete

Tutto scompare

dietro l’evidenza

loro obbedire

senza resistenza.

Il bell’animale selvatico

che siamo resta non-nato nel petto

quella specie di vittoria

fallisce la presa di noi

e così ritorniamo

sempre da capo – nel corto

dell’anno e dell’ora.

Nell’ammassato mondo.

Non si cuce più il nome alla

sua voce. Il sangue riconosce

più larga parentela che traluce

fra squame e venature e linfe

e pietre e fuoco e cadute e colpi

dalla piccola, dalla grande,

una balbuzie di foglie – un incompreso

abito cucito a poco a poco nella profonda

sete, nelle stellate ondine increspate

giace un non sapere che riposa, che nutre.

Dies irae, dies illa,

solvet saeculum in favilla,

teste David cum Sybilla…

Tu preghi, tu invochi. Giorno dell’ira

giorno del tremore. Questo dici. Ma adesso

ti chiedo, adesso, in queste ore di tormento.

Il Dio che invochi? Tace. Quanto tace.

La sua imperturbabilità – non me la spiego.

E non mi spiego di non udire

il suo grave lamento, il suo urlo di collera

o d’amore. Sentire almeno

il suo avvilimento, sentirlo piangere

come piangiamo noi

guardando le facce serie del dolore

facce in sgomento davanti alle macerie.

Giudice giusto, punitore dici.

Io non so invocarlo questo tuo Dio

né bestemmiarlo. Troppo duro per me.