Non dovremmo ormai avere alcun dubbio nel distinguere tra passioni ed emozioni, eppure in non pochi manuali di psicologia capita che i due termini siano usati in modo interscambiabile. Le emozioni che perdurano e si condensano in un atteggiamento costante vengono definite passioni, talvolta sentimenti. Vivono di individualità e universalità al tempo stesso tanto da poter essere indotte, riprodotte, riconosciute. Riferimento costante di ogni scuola di pensiero, tuttavia, resta la tassonomia delle passioni di Zenone, Crisippo e Posidonio, fedelmente riportata e tradotta da Cicerone, nelle Tusculanae disputationes. Per quanto sfuggenti ad ogni definitiva definizione, le emozioni interagiscono con il funzionamento dell’organismo. Voce, postura ed espressioni facciali che consentono di comunicare in modo diretto ed efficace affiancano i processi di facilitazione o inibizione di memoria e decisione. Gli esseri umani preferiscono sottolineare la propria razionalità, ma la loro, la nostra natura, resta essenzialmente emotiva. In questo articolo proveremo a verificheremo capire se e in che misura la differenza tra passioni ed emozioni venisse percepita o espressa nel mondo antico.

La prima risposta parrebbe essere negativa: eppure, ad un certo punto dell’evoluzione del lessico latino, sembra vada via via affermandosi un uso di parole distinte per indicare le une o le altre. Ci conforta in questa convinzione Cicerone, nelle Tusculase disputationes (III 5, 11): “Pertanto niente di meglio di ciò che è nell’uso corrente della lingua latina: noi diciamo che hanno perso il controllo coloro che si lasciano trasportare senza freno dalla brama o dall’ira – però l’ira stessa è una parte della brama, e infatti tale ne è la definizione: l’ira è brama di vendetta-. Si dice quindi che hanno perso il controllo per questa ragione: essi non hanno il controllo della mente, a cui è stato assegnato dalla natura il compito di regnare sovrana su tutta l’anima. Non mi riesce facile dire l’origine del termine μανία usato dai Greci; certo è che la nostra distinzione è più precisa della loro. Infatti noi teniamo separato questo tipo di pazzia (insania), che congiunta a stoltezza prende un’accezione più ampia, dalla pazzia furiosa (furor). I Greci pure hanno velleità di questo genere, ma il loro termine è poco espressivo: chiamano μελαγχολία (melancolìa) quello che noi chiamiamo furor. Come se la mente fosse sconvolta solo da altra bile, e non spesso da più grave ira o da paura o da dolore”. Il furor, come l’insania, si attiverebbe in assenza del controllo della ragione, e corrisponderebbe a quella che per i Greci è la melancolia. Per quanto riguarda, invece, l’ira, la paura, la brama, troviamo spunti interessanti ancora nelle Tusculanae, un po’ più su (III 4, 7): “Certo, anche agli altri turbamenti dell’anima, la paura, la brama, l’ira – n.d.r. si sta parlando di ciò a cui potrebbe essere soggetto il sapiens, di cui poco prima si è detto essere spesso vittima dell’aegritudo-. Tali sono all’incirca quelli che in greco si chiamano pathe; avrei potuto usare il termine malattia (morbi) e la corrispondenza sarebbe letterale, ma non conforme alla nostra consuetudine. I Greci, infatti, chiamano “morbi” tutti i moti dell’anima (motus animi) che non si regolano sulla ragione, come la compassione, l’invidia, l’esultanza, la letizia; noi invece a questi stessi moti, in quanto esprimono un’agitazione dell’anima (concitati animi) potremmo dare il nome, appropriato credo, di turbamenti (perturbationes); malattie sarebbe una denominazione insolita”. In realtà, quando Cicerone parla dei Greci, si riferisce essenzialmente al punto di vista degli stoici sulla questione, sebbene tra loro le opinioni rispetto alle passioni si differenziassero, specie nel caso di Zenone. La questione viene perfettamente sintetizzata da Plutarco, nel trattato Della virtù morale, dove si occupa di rielaborare anche il punto di vista di Aristotele e propone, infine, una sua chiave di lettura, più conforme alla prospettiva di quest’ultimo, che tende a rivalutare la presenza delle passioni rispetto alla vita dell’uomo.

Ad ogni modo, nei brani delle Tusculanae, verifichiamo la presenza di almeno tre interessanti espressioni latine alle quali potremmo immaginare corrispondano le nostre idee di passione ed emozione.

Motus animi, Perturbatio, Commotio; la prima, credo, si avvicina bene al concetto di emozione, un vero e proprio movimento dell’anima, che si avvicina a ciò che le provoca piacere, si allontana da ciò che induce dolore. Se il motus animi non si regola sulla ragione, allora diventa perturbatio (passione) poco dissimile, evidentemente, dalla commotio, che, tuttavia, se ne distingue perché, pur prevalendo momentaneamente sulla ragione, non le si sottrae in modo durevole. La commotio, a differenza della perturbatio, assume una valenza positiva in quanto utile. Scatenare passioni ed emozioni era fondamentale per vincere una causa in tribunale, oltre che per ottenere successo in teatro. Anche in questo caso, Cicerone spiega; «Convincere è necessario, dilettare è piacevole, commuovere è vincere». (Orator 69), visto che gli uomini «giudicano più in base a odio o amore, desiderio, ira, dolore, gioia, speranza, timore, errore, o per qualche altro moto interiore, piuttosto che in base alla verità, o a una disposizione o una qualche norma giuridica» (de oratore II 178). Dunque, l’oratore, come conferma anche Quintiliano in molti luoghi della sua institutio, deve saper movere animos, indurre motus animi, o commovere. Nelle opere retoriche di Cicerone, tuttavia, rispetto ai termini utilizzati nelle Tusculanae disputationes, si verifica una interessante variazione: al motus animi (o alla perturbatio animi) si sostituisce la permotio mentis: nelle attività emotive indotte, di cui riferisce l’Orator, è la mente a essere in gioco, a “muoversi”, mentre nelle affezioni descritte altrove a essere definiti sono i moti dell’animo, più o meno controllati dalla mente.

Insomma i movimenti dell’anima non sono percepiti come pericolosi, ma al contrario essenziali veicoli della comunicazione. Tant’è che su di essi l’oratore deve incidere per vincere le sue cause, il che, tuttavia, non potrebbe avvenire senza un “contagio” del motus nei confronti di chi ascolta: per provocare negli altri un sentimento è, infatti, necessario «dare l’impressione di provare con intensità quello [stesso] sentimento», e assomigliare così «a quelli che lo provano davvero». E questa somiglianza, che innesca il riconoscimento di un’emozione e la possibilità di trasmetterla, passa per il corpo, i gesti e la voce. Contagiose, dunque, parrebbero essere qui le emozioni e i sentimenti, come le più pericolose passioni.

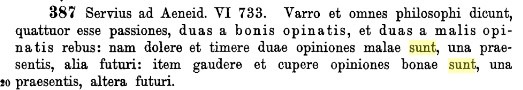

Oltre che nelle riprese del testo di Cicerone, cui mi sono riferita spesso, mi pare interessante rilevare come la stessa considerazione venga ripresa nel commento di Servio all’Eneide, VI 733:

Il passo virgiliano cui il commento si riferisce risulta particolarmente interessante:

Verg. VI 730-738

igneus est ollis vigor et caelestis origo

seminibus, quantum non noxia corpora tardant

terrenique hebetant artus moribundaque membra.

hinc metuunt cupiuntque, dolent gaudentque, neque auras

dispiciunt clausae tenebris et carcere caeco.

quin et supremo cum lumine vita reliquit,

non tamen omne malum miseris nec funditus omnes

corporeae excedunt pestes, penitusque necesse est

multa diu concreta modis inolescere miris.

Questi semi hanno un’energia ignea e un’origine celeste finché corpi nocivi non li rendono lenti e non li rendono ottusi gli organi terreni e le membra mortali. Per questo temono e bramano, si dolgono e godono e, chiuse le anime dalle tenebre e nell’oscuro carcere corporeo, non scorgono il cielo. Anzi, quando la vita nell’estremo giorno le ha lasciate, ogni male e tutte le malattie del corpo non si allontanano completamente dalle meschine anime, ma è destino che molti vizi, a lungo induritisi, attecchiscano profondamente in strani modi.

Mi avvio a concludere. Abbiamo verificato come il sottile confine tra emozione e passione sia testimoniato, almeno nel mondo romano, dall’uso di termini distinti; che le passioni siano legate strettamente al rischio della follia, che a quest’ultima si attribuisca il nome di furor e che esso corrisponda ad un particolare tipo di insania, distinto dalla stultitia e corrisponda al greco melagcolian ( bile nera)1.

1 Molto tempo dopo, Marsilio Ficino, nel De vita lavora sul rapporto tra genio e follia: la malinconia diventa la malattia dei letterati. Dall’epistolario di Tasso a Scipione Gonzaga 1 ottobre 1587: Io son poco sano, e tanto malinconico, che sono riputato matto da gli altri e da me stesso, quando non potendo tener celati tanti pensieri noiosi, e tante inquietudini e sollecitudini d’animo infermo e perturbato, io prorompo in lunghissimi soliloqui; li quali se sono da alcuno ascoltati (e possono esser da molti), a molti son noti i miei disegni, e quel ch’io speri, e quel ch’io desideri. La medicina de l’animo è la filosofia, con la quale io mi medico assai spesso. Laonde comincio a rider di tutti i miei infortuni, e di tutti i disfavori ch’io ricevo: che più? Rido ancora de la mala opinione c’hanno gli uomini di me, e de la mia passata sciocchezza, con la quale io la confermai: ma questo riso è così vicino al furore, ch’ho bisogno di veratro, o d’altro sì fatto medicamento che risani il corpo ripieno di cattivi umori, e purghi lo stomaco, dal quale ascendono al cervello alcuni vapori che perturbano il discorso e la ragione. Malinconia e furore sono, ancora nel 20° secolo, tra le principali malattie mentali diagnosticate a chi veniva rinchiuso negli OPG: spesso si trattava di persone che avevano avuto crisi transitorie, o che non avevano modo di integrarsi in una realtà familiare, sociale. Più precisamente, agli uomini veniva diagnosticato il furore alle donne la malinconia.