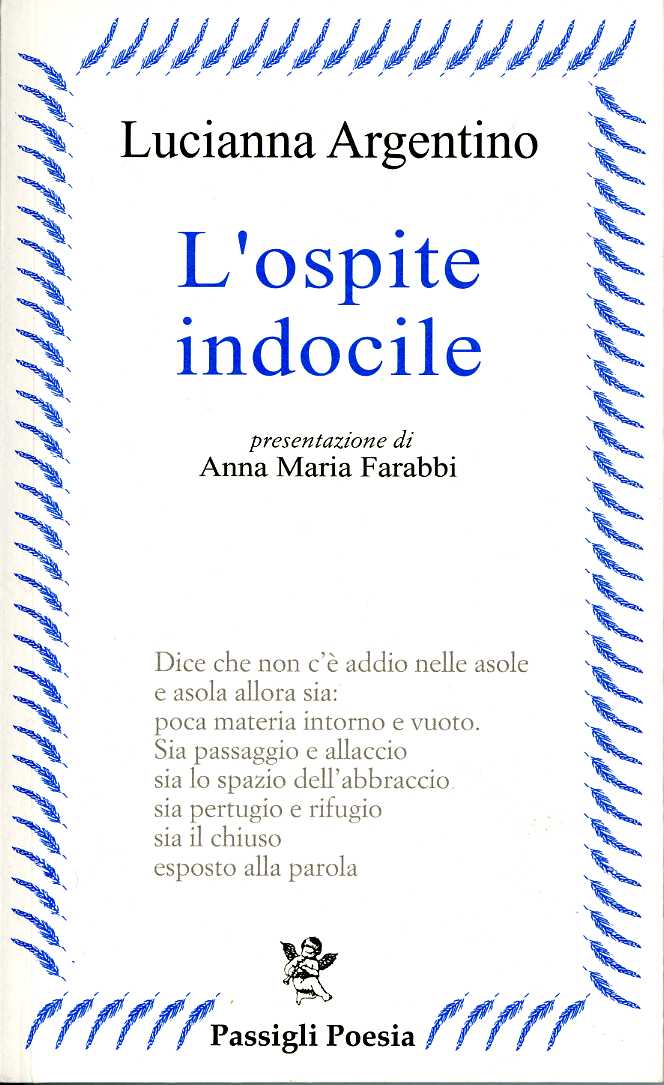

L’ospite indocile di Lucianna Argentino (Passigli Editore 2012) è una delle proposte che io e Sandro Pecchiari porteremo a Trieste alla Libreria Mondadori entro quest’anno. Ho voluto personalmente e fortemente questo libro tra le primissime proposte del ciclo di incontri in organizzazione perchè leggendo le sue poesie mi sono accorto che mi trovavo di fronte a un magma bollente di lava calma, quieta, consapevole anzi della propria natura e posizione. A questo proposito Anna Maria Fabbri, in prefazione, afferma: Ci sono certi poeti che si affacciano al vento e ne vengono scolpiti. Durante la lunghissima modellatura, il loro corpo impara la sottile pratica dell’ascolto, la sonorità dell’aria, la sua invisibilità e la sua sostanza. […] Il poema di Lucianna Argentino ha questa andatura interiore. Ha incontrato la sapienza e la vecchiaia.

E in effetti alla lettura certe coordinate sono immediatamente decifrabili. Un debito, che è forse più un amore, verso l’ermetismo primoluziano (non a caso il volume esce in una collana fondata da Luzi) che non viene pedissequamente percorso ma anzi usato, carezzato quasi. Una delicatezza della Argentino che porta alla seconda coordinata rintracciabile: è poesia di matrice femminile, innegabilmente, ma senza quella forte presa di posizione che caratterizza altre poetesse italiane. La mancanza di forza (si può leggere violenza? è una domanda che io stesso mi pongo) di questa poesia è talmente palese da farsi riconoscere come il suo punto di forza più netto, più chiaro. Mi viene in mente la migliore poesia di Gabriella Musetti ma anche di Maria Pia Quintavalla, dove la forza è la capacità di osservare il mondo, di penetrarlo nelle sue maglie e ferite. Ma in Lucianna Argentino le vere ferite, quelle che continuano a fare male e annientano l’uomo, sono rare, sono momenti di buio in un mondo che si illumina comunque pur nella sua densità: E una pena da lei mi arrivava / simile a chi voglia limitare il male / rendendo sinottici il dolore e il gaudio. E proprio per questo la prefatrice parla di sapienza e vecchiaia riferendosi di fatto a una bambina. Perchè il lato femminile di questa poesia è il suo essere curiosa, fresca e pulita, mentre il suo lato anziano è il suo non aver più bisogno di domande.

Un verso che fondamentalmente risponde, un’osservazione calma del mondo che risponde ai suoi quesiti, alle sue contraddizioni, ai suoi momenti alti e fondi. Con determinate convinzioni che però sono consapevoli che poi si salta, si cambia quota, con una precisa autocoscienza d’essere che però sa anche che buono è il cielo e la sua distanza. In particolare il verso appena citato è forse, insieme a piuttosto del moto armonico semplice dell’amore / che tiene alto il coefficiente di correlazione / tra i vivi e i morti, una delle punte più intense del libro. Che nasce e resta come una riflessione sulla parola, sull’amore, sulla luce e sull’ombra che in qualche modo misurano l’uomo (come tutto il bene / che in questo momento è compiuto / nel basso della terra / e si misura ad altezza d’uomo). Una distanza necessaria ad abbandonare le domande per regalare, attraverso la poesia, direttamente le risposte.

Una poesia della pienezza che però non ignora il vuoto, della certezza che però non nega l’indecisione, l’indefinitezza, accusandola addirittura in se stessa (Io scambiata per un’altra / più simile a me di me / alla nascita rapita da un dio indeciso) ma senza sopraffazione, nè acuti di dolore. Perchè scrivo di nascosto da Dio […] per il mio stare accovacciata / presso lo scavo con l’angelo geometra / e la sua corda a misurare / quanta benedizione c’è sulla terra. Non a caso Annamaria Ferramosca, in una bellissima nota di lettura (qui), recensendo questo libro dice Ma qui il vuoto appare densissimo, perché giunge dalle asole nella stoffa della vita (e pure nella trama cosmica) i cui bordi, cuciti di parole di poesia, sanno trattenere dalla vertigine. Si tratta dunque della capacità di inseguire plasmare rivitalizzare la parola poetica, che in questo libro è chiaramente dispiegata da una delle più ascoltate poetesse italiane contemporanee.

Sta in quel di più – visione delle madri

lei che parla senza staccare la lingua dal dolore

e continuamente lo rifà presenza

di se stessa e di quel che

del suo motivo le avanza.

Le chiacchiere della ghiaia

nei giardini e il nasturzio

all’ombra della parola

slegano il tempo dall’abituale rito

lo consegnano a una nascita fragile

senza doglie.

Dice che non c’è addio nelle asole

e asola allora sia:

poca materia intorno e vuoto.

Sia passaggio e allaccio

sia lo spazio dell’abbraccio

sia pertugio e rifugio

sia il chiuso

esposto alla parola.

Fammela bella l’anima e radiosa

che poi si salta, si cambia quota.

Sommale le storie, fanne cifre aguzze

come gli anni di quelli vissuti

sulla capocchia di uno spillo;

prendimi il fiato, la rincorsa;

trattienimi dentro silenzi

in ascolto delle radici,

del crescermi dell’anima

mentre scrivo per sapere cosa è natura

e cosa è sostanza e come fa a essere buono

un frutto o un uomo.

Non so quale felicità avremmo vissuto,

o quale guancia avremmo offerto all’offesa

se felicità c’è stata, se c’è stata offesa.

Così lo scrivo, ne faccio segno,

per capire come si spiega l’albero la potatura,

il papavero lo strappo

i bambini il tempo e lo spazio:

– dove va la notte quando è giorno?

– mezz’ora è tanto o poco?

O come si spiega il vuoto degli esseri

che ci stanno accanto come un’assenza

o il senso irsuto della vita,

il suo difficile che diventa facile

quando cominci ad amare.

Scrivere è togliere spazio al male,

è addomesticare la paura

che torna selvatica a ogni respiro

è tentativo di conoscere

se nella radice dell’albero dimorano

necessità e libertà,

se sul suo tronco è la misura

di altezza e statura,

se nella sua chioma nidificano

verità e verosimiglianza,

adesso che so stare sotto la sua ombra

lo svantaggio umano.

Si chiedono gli anni e il nome

i bambini – belli senza essere buoni.

Buono è l’albero e la sua ombra

buono è il cielo e la sua distanza.

Andava incontro al padre

lo rimetteva al passo,

al presentimento postumo.

Fate presto, fu ciò che in ultimo

udì da lui – vero di voce.

Voce rimasta a vibrare

in qualche punto indeterminato,

catturata dove la memoria

non è questione di sinapsi e neuroni

piuttosto del moto armonico semplice dell’amore

che tiene alto il coefficiente di correlazione

tra i vivi e i morti.