Sèm poca roba, Diu, sèm squasi nient,

forsi memoria sèm, un buff de l’aria,

umbrìa di òmm che passa, i noster gent,

forsi ‘l record d’una quaj vita spersa,

un tron che de luntan el ghe reciàma,

la furma che sarà d’un’altra gent…

Ma cume fèm pietâ, quanta cicoria,

e quanta vita se la porta el vent!

Andèm senza savè, cantand i gloria,

e a nüm de quel che serum resta nient.

Siamo poca roba, Dio, siamo quasi nulla, | forse memoria siamo, un soffio dell’aria, | ombra degli uomini che passano, i nostri parenti, | forse il ricordo d’una qualche vita perduta, | un tuono che da lontano ci richiama, | la forma che sarà di altra progenie… | Ma come facciamo pietà, quanto dolore, | e quanta vita se la porta il vento! | Andiamo senza sapere, cantando gli inni, | e a noi di ciò che eravamo non è rimasto nulla.

Se mì nel camenà senti la mort,

lenta la luna vègn nel sò savè,

che scüra dent a l’òm l’è la sua sort

e amur porta la lüna sensa ved…

Se mì nel resveliàm senti la mort,

l’è cum i ratt che van raspà la tèra

e lé l’è surda e rarr je lassa e orb…

Uh tì che tègn el piang nel vègn la sera,

alba luntana che sù pü se dorm,

l’indifferensa tua o la belessa

m’je porti indòss cum’un picà de port,

e gh’è nìssün, e mì cun la paüra

vedi ne l’aria smorta i mè record.

Se io nel camminare sento la morte, | lenta la luna sale nella sua sapienza, | che oscura dentro all’uomo è la sua sorte | e amore porta la luna senza vedere… | Se io nel risvegliarmi sento la morte, | è come i topi che vanno a raspare la terra | e lei è sorda e topi li lascia e orbi… | Oh tu che trattieni il piangere nel venire la sera, | alba lontana che non sa più se dorme, | l’indifferenza tua o la bellezza | me li porto addosso come un picchiare alle porte, | e non c’è nessuno, e io con la paura | vedo nell’aria pallida i miei ricordi.

Sé g’û de dìv de l’umbra de la vita?

Sun chì che vardi föra e sun cuntent.

De l’aria sun cuntent – la ciàmen aria

l’ura del spassegià in quj stradìn

due mai che ghe se pèrd, e se returna

dré i noster pass a la cusciensa vègia,

a l’anfa sue l’è vita el gutinà –

e sun cuntent de l’infermer de sera,

che, sì, me spia, ma ‘l giöga ben i cart,

e del vèss matt me par de vèss cuntent,

perché stù chì e fù quèl che me par

e, quan’ vègn el duttur, el me dumanda

se l’angiul che mi s’eri l’è turnâ…

Sì, chì la vita l’è pièna de sperans

o de munâd, su no cume ciamàj

‘sti ciaccer che se tràsen lungh el dì,

‘sti fiâ che van ai fiâ, ‘sti buff de aria

tra càmis pien de vent e curr de mì,

e la speransa l’è pö ‘na carta strascia,

quèla cul tìmber che te porta a câ,

e lur te perle di so amìs, de storia,

de la familia, de la libertâ,

e anca del Carl Marx e de la dòna

che mèj sarìa lassàla ai püssé matt.

E mì sun chì, nel büs de la vergogna,

due che la gente se parla per pietâ

e per la föja matta e strafujenta

che passa per el cu nel vardà ‘l mal…

Cosa devo dirvi dell’ombra della vita? | Son qui che guardo fuori e son contento. | Dell’aria son contento – la chiamano aria | l’ora del passeggiare in quelle stradine | dove mai ci si perde, e si ritorna | sui nostri passi alla coscienza vecchia, | a quell’ansia dove è vita il gocciolare – | e son contento dell’infermiere di sera, | che, sì, mi spia, ma gioca bene alle carte, | e dell’essere matto mi pare di essere contento, | perché sto qui e faccio quel che mi pare | e, quando viene il medico, mi domanda | se l’angelo che mi credevo è tornato… | Sì, qui la vita è piena di speranze | o di sciocchezze, non so come chiamarle | queste chiacchiere che si sprecano lungo il giorno, | questi fiati che vanno ai fiati, questi sbuffi d’aria | tra camici pieni di vento e il mio correre, | e la speranza è poi una cartastraccia, | quella col timbro che ti porta a casa, | e loro ti parlano dei loro amici, di storia, | della famiglia, della libertà, | e anche di Carlo Marx e della donna | che sarebbe meglio lasciare ai più matti. | E io sono qui, nel buco della vergogna, | dove la gente si parla per pietà | e per quella foglia impazzita e sregolata | che passa per la testa nel guardare il male…

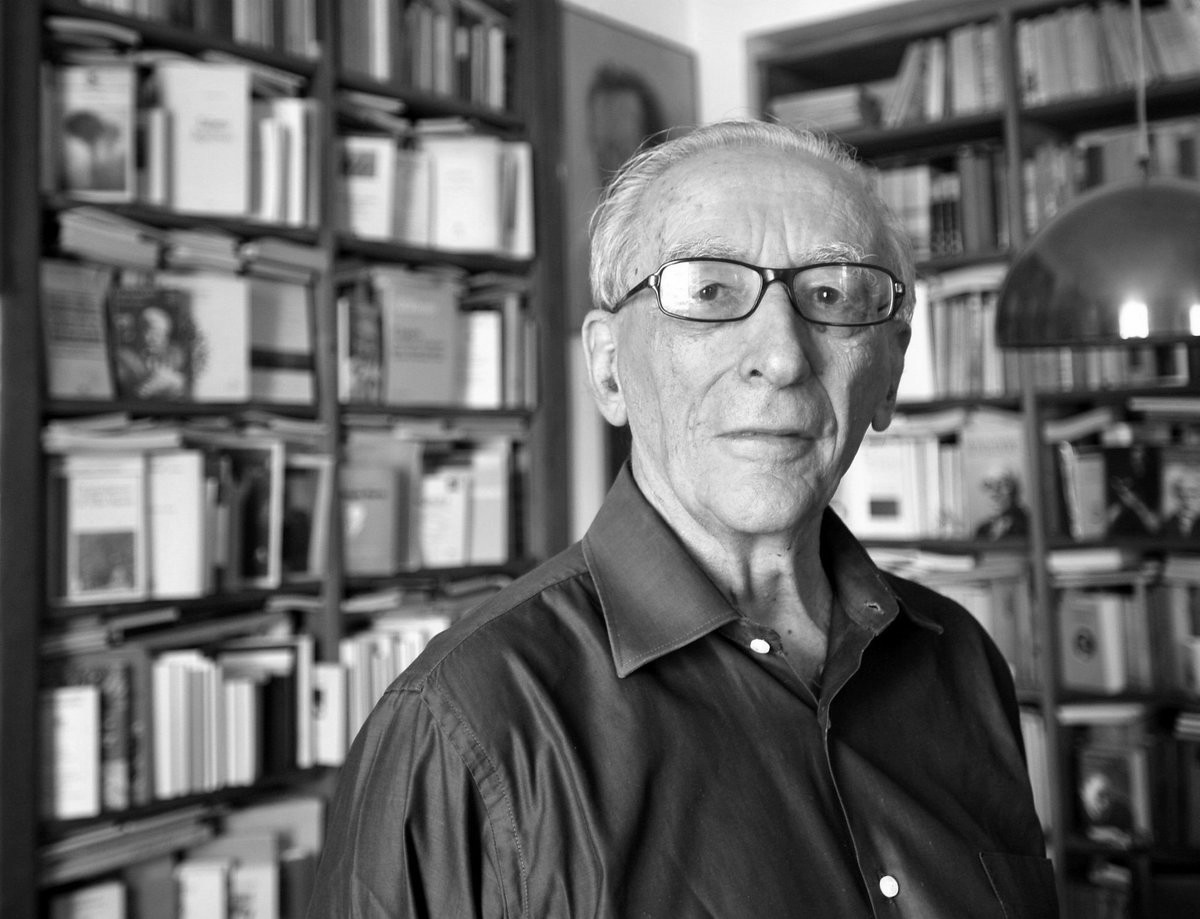

(Franco Loi, Liber, Garzanti, 1988, Umber, Manni, 1992, L’angel, Mondadori, 1994)

Mengaldo ha definito quello di Loi un “iperrealismo tragico deformante” per la matrice espressionistica e materiale dei suoi primi lavori (in particolare “Stròlegh”), mentre Testa vi ha rinvenuto una struttura simile a certa “cinematografia popolare”, per la compresenza di sequenze diverse, in “accumulazione caotica”: tanto è stato detto a riguardo da voci autorevoli, anche e soprattutto sulla scelta antintellettuale di aderire alla forma neodialettale per comunicare l’esperienza umana in modo diretto, autentico e primigenio, “nel suo farsi carico dell’unico vero (la protesta degli offesi e degli umili)”, tra epica dolorosa e lirismo disincarnato e trasparente, mettendo a fuoco gli ideali delusi, l’innocenza dell’età infantile ormai lontana, l’ombra perduta del paradiso e della redenzione (si pensi in particolar modo a “L’angel”), in un basso continuo di fragilità e provvisorietà delle cose terrene.

Le istanze di connessione alle origini, all’autenticità popolare di appartenenza a una tradizione legata indissolubilmente al territorio e una lingua umile, sono confermate ad esempio nel primo testo, dove le dichiarazioni di un uomo che è “poca roba … squasi nient” resistono di fronte al suo essere “memoria”, alito di vento effimero ma allo stesso tempo in grado di passare di uomo in uomo, di generazione in generazione (a e da i “noster gent”). Al contrario di certe istanze titaniche o di superfetazione egotica, Loi sostiene in modo netto e sentenzioso “cume fèm pietâ”, così, sottomessi alle tribolazioni e alle nostre sciocche convinzioni, ingenuamente cantando “senza savè”, ignari di ogni cosa, con un sorriso sprovveduto destinato a sparire velocemente, insieme all’ombra di ciò che siamo stati (“e a nüm de quel che serum resta nient”).

Il pensiero rivolto alla morte, poi, è impressionante per la potenza delle immagini evocate attraverso la lingua dialettale: l’immagine della luna che conforta il pensiero solitario dell’io del testo, di notte, suggerendo un sentimento d’amore in una percezione oscura di una sorte senza speranze – sensazione positiva che proviene da un elemento naturalistico – è in antitesi a quella dei ratti che raspano la terra affannosamente, lasciati dalla morte, sorda ai loro lamenti, incapaci di vedere le loro azioni disperate; “l’indifferensa tua o la belessa”, elementi compresenti nella percezione del mondo e del suo divenire terribile, è sia ciò che trattiene il piangere all’avvicinarsi della sera (e della sua dissolvenza), sia un’idea di un’alba lontana, possibile, vaga, indefinita. E nuovamente, nel sentirsi addosso un peso così spaventoso, senza nessuno che possa consolare o sostenere, sono i ricordi a divenire un solido riferimento di senso e di direzione – e con essi il contatto diretto con la tradizione e il retaggio culturale e umano, e di valore.

Ma cosa si può dire di questa “ombra della vita”? Comprenderla, subirla, significa riderne, accedere all’unica serenità possibile; e così, attraverso l’esperienza dell’orrore e della rovina delle piccole e “grandi” (nella percezione degli uomini) cose, Loi guarda fuori ed è contento, ed ecco un elenco di fotogrammi che conferma l’idea di Testa di una “cinematografia popolare”: il passeggiare nelle stradine in cui non ci si perde, che consentono di tornare all’antica coscienza come ad una casa accogliente; le partite a carte con l’infermiere e l’essere matti godendo di fare ciò che si vuole, soprattutto se si tratta di gioie così semplici e quotidiane, dopo aver visto l’angelo di cui il medico sembra chiedere spiegazioni per capire se il proprio paziente è rinsavito: perché la vita è piena di speranze e di sciocchezze, non si sa bene come chiamarle tutte queste chiacchiere che gli uomini continuano a fare buttando parole al vento, quel vento che – ricordiamo – è tutto ciò che resta, e con esso la memoria, un “buff de l’aria” che appena trascina una foglia impazzita e sregolata, per un breve istante, tra qualche flebile speranza, una gioia infantile, l’ombra della vergogna, e la testimonianza radente del male umano.

Mario Famularo