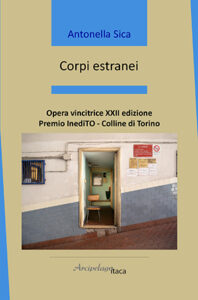

Si scrive nel tentativo di conoscere il mondo in cui si vive, a partire dalla relazione dell’io con l’altro da sé. Noi come corpo accanto ad altri corpi. È questo l’oggetto dell’esplorazione che Antonella Sica compie nel libro Corpi estranei, edito da Arcipelago itaca nel 2025, opera vincitrice della XXII edizione del Premio InediTO – Colline di Torino, con la prefazione di Camilla Ziglia. Il titolo Corpi estranei è già un indizio di poetica forte ed è il medesimo della prima sezione, composta da nove testi. Il libro si apre con una poesia che dà subito la cifra della scrittura, un testo sulla scomparsa della madre che produce uno scarto percettivo tra l’invocazione scandita come una litania e l’espressività antisentimentale delle immagini: «Madre di Luna pietra madre ragnatela / di capelli sul guanciale madre pallido / ansimare madre spenta nella parola / madre impiccata al sorriso / […] / che sei andata via / come si spegne la luce / nella stanza di un bambino».

Il corpo assente della madre è dunque il punto di partenza della ricognizione poetica. Un corpo non più vivo si contrappone ai corpi vivi e presenti, e tuttavia estranei, dei protagonisti delle poesie seguenti, un padre, una nonna, un fratello, a cui si aggiunge il soggetto narrante, un misto di voce adulta e bambina. Una costellazione familiare di «corpi estranei cuciti dal sangue», osservati sotto una luce fredda e impietosa, con acribia da entomologo: «la luce piombava dall’alto / un ritratto di famiglia elettrico». Se volessimo cercare un parallelo nelle immagini dell’arte, il pensiero non andrebbe alla luce obliqua e naturale dei dipinti caravaggeschi, ma all’illuminazione artificiale e diretta di alcune ambientazioni hopperiane. Lo scenario è quello claustrofobico di «una casa divisa in gabbie», dove ognuno è prigioniero del proprio dolore per l’incapacità (o la mancanza di volontà) di condividerlo con gli altri. L’estraneità, che nemmeno i legami di sangue sono in grado di superare, è in sostanza incomunicabilità. La parola non detta rimane un urlo «chiuso nei denti», e ogni elemento descrittivo ha un che di sinistro, un’aggressività trattenuta che si traduce in immagini acuminate, «persiane lame di luce / tagliavano la gola alla domenica», «una follia di ferite da taglio».

Il passaggio da questa sezione alla successiva (Ho una bambina sulla schiena), composta di soli tre testi, avviene quasi per osmosi. Protagonista della poesia posta in chiusura alla prima sezione è una bambina che parla alla sua bambola rotta, «le dice che è la sua / bambina / la ama di schiena». Nei testi che seguono, con un felice salto immaginativo, la bambina ormai donna porta a sua volta una bambina sulla schiena, una sorta di alter ego, un doppio di piccola taglia, che riporta le esperienze e le mancanze dell’infanzia nella vita adulta, come qualcosa che è stato e continua a esserci, qualcosa che non si può ignorare. Non c’è alcuna nostalgia di un eden perduto in questa invenzione, piuttosto un desiderio di riconciliazione o di riunione con quella parte di sé che ha subìto una ferita e può superarla solo accettandola («la vedo sulla schiena sorridere a ogni taglio»).

La frammentazione dell’io si ripresenta sotto diverse forme anche nella sezione La condanna alla luce, sia con l’occorrenza di singoli termini come detriti, trucioli, frantumare (variamente coniugato), sia con ampie ed esplicite locuzioni: «Questo buco che trapassa si riempie / poco a poco coi detriti dei giorni / che quasi mi sembra d’essere intera»; «mela spaccata dalla caduta / che si ostina a essere intera». Tuttavia, il motivo dominante si ritrova nel dualismo luce/buio, laddove la luce non sempre è intesa in un’accezione positiva, come vorrebbe il senso comune (si pensi alla condanna del titolo). Così la luce appare quasi una proiezione della notte, in ogni caso non ha forza sufficiente per scongiurare il buio: «La luce dell’abat-jour proietta / la notte al confino sul muro», e poi «dove scura è la vita», «dove il cono di luce non arriva». In questi versi la notte e il giorno sono più complementari che contrapposti, e sembrano accomunati dallo stesso intento, dalla stessa attitudine a portare scompiglio e dispersione tra le vite degli uomini: «la notte chiusa fuori dagli scuri / chiede d’entrare per fare disordine», «è una luce che s’annida / frantuma in lucciole / le ossa del giorno».

Dove nessuno chiama è l’ultima e la più corposa sezione del libro. Qui va in scena la fatica della vita quotidiana, lo sguardo passa con il consueto graffiante disincanto dagli interni domestici alle strade cittadine, dagli ambienti condominiali ai paesaggi urbani. Le frasi sono tutt’altro che pacificate, un senso di allarme, un convincimento d’insensatezza serpeggia tra le righe. In un affollarsi di gesti legati alle necessità del quotidiano chi osserva vorrebbe ribellarsi, sovvertire l’ordine imposto dalle convenzioni. Le parole fremono di irrequietezza, i versi si slanciano come una gragnuola di colpi: «voltarsi indietro senza motivo», «le fibre tese allo squarcio», «talvolta si muore sulla soglia», «ogni cosa rapace che scuce», «agli occhi l’odio / di chi sopravvive». A tutto questo non sembra esserci rimedio, perché «per noi vivi c’è solo lo stare / dove nessuno chiama».

Forse è nel testo isolato che conclude il libro che si apre un varco, una tregua dalla tensione. È lo spazio protetto di chi scrive facendosi schermo «con l’ombra / della mano sul foglio». Il luogo dove la poesia chiede «un ultimo gesto d’attenzione».

Daniela Pericone

Era una casa divisa in gabbie

perimetri di fiato e dolore

corpi estranei cuciti dal sangue.

A tavola a ognuno il suo posto

geometria instabile dei pasti,

la luce piombava dall’alto

un ritratto di famiglia elettrico.

Corpi stretti nella notte alle coperte

galleggianti nella trama dei respiri

la sveglia scandiva l’assenza ai miei occhi

spalancate finestre alla fuga.

Ho una bambina sulla schiena

il suo corpo è nuda cantilena

mi riempie i capelli di nodi

per divorare il mio pianto

la bambina di notte dondola

cigola come un’altalena

col suo alito di bosco sussurra

cristalli di sale sul cuscino

mentre sogno indossa le mie mani

disegna una volpe che gioca coi cani

fuscelli i fremiti del suo respiro

un nido di parole che scopro al mattino.

La sabbia nei muri trema una nostalgia cava

di montagna frantumata, nei trucioli

la porta scricchiola una memoria d’albero

la begonia sembra smarrita nel vaso.

Quel corpo di donna disteso senza sonno

cerca una radice da piantare

la notte chiusa fuori dagli scuri

chiede d’entrare per fare disordine.

Sul precipizio domestico del letto

il silenzio è un rombo di valanga

uccide lentamente nel sonno

oltre la parete esposta al mare

la città si ostina a impazzire

fatica a pagare l’affitto

migliaia di luci elettriche

nascondono la morte delle stelle.

Non è ancora l’alba. Non ancora.

Il silenzio al di là delle tende

è uno sciame d’api

pronto a colpire. Alle spalle il frigorifero,

col suo reticolo elettrico

combatte per il freddo interno

parla da solo come un ventre troppo pieno.

Sotto una luce pendente

scrivo con l’ombra

della mano sul foglio. Briciole

si attaccano al palmo che scorre

quasi a chiedere un ultimo gesto d’attenzione

colonizzando il bianco.

Mi sono alzata per un sogno, forse.