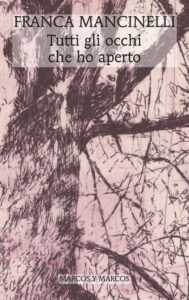

Tutti gli occhi che ho aperto, Franca Mancinelli (Marcos y Marcos 2020).

Tutti gli occhi che ho aperto, Franca Mancinelli (Marcos y Marcos 2020).

La lingua è sempre un territorio di riconoscimento, di identità. Nasciamo in una lingua, poi la scegliamo, la modifichiamo come se ci appartenesse fino a tornare, forse maturi, a farci appartenere da essa. La lingua è la nostra capacità di comprendere, di possedere e agire il mondo. E di testimoniarlo. Una lingua è ciò che ci riflette e ci dice. Perché non possiamo dire qualcosa senza comunicare quel che noi abbiamo inteso di quel qualcosa.

E poi c’è la poesia. In questi giorni la Samuele Editore ha lanciato dei podcast (oggi Alberto Casadei qui, a cui seguiranno tra gli altri Gian Mario Villalta, Umberto Piersanti, Antonio Ferrara, Claudio Damiani, Federico Rossignoli, Matteo Bianchi, Marco Sonzogni, Lucianna Argentino, Cristiano Poletti, Paolo Lagazzi, Mary Barbara Tolusso, Alberto Bertoni) nei quali alcuni critici e poeti espongono molto brevemente la loro idea di poesia, e danno alcuni consigli. Tra questi Gian Mario Villalta afferma:

È la lingua la materia della poesia, non i suoi argomenti. È un incontro nella lingua, non una comunicazione,

Le parole di Villalta ben esemplificano l’operazione di scarnificante costruzione svolta da Franca Mancinelli nel suo Tutti gli occhi che ho aperto. Un’operazione che anche Fabio Pusterla sottolinea in quarta di copertina:

“La voce di Franca Mancinelli, tra le più intense e originali della poesia italiana contemporanea, si affida a un difficilissimo equilibrio, tra esattezza del dettato e concentrazione semantica, ottenuta con l’esercizio costante di due forze complementari, quella che accentua e amplifica e quella che elimina e abrade”.

Colpisce di questi versi l’asciutta compattezza che si percepisce essere stato un punto d’arrivo, un togliere a colpi di cesoie non solo quanto nel verso non era necessario, ma anche nello sguardo. Sguardo molteplice, dall’autrice a un alter ego preso a controcanto a personaggi migranti, gli occhi si moltiplicano come rami non di rado secchi. Continua Pusterla:

“non a caso il titolo felice dell’opera, Tutti gli occhi che ho aperto, denuncia il prezzo pagato nel verso che gli fa seguito, sono i rami che ho perso. Queste poesie nascono da un’urgenza tangibile che non si fa mai aperta confessione: urgenza privata, biografica, e urgenza etica, sempre riferita alle zone più fragili, più terribili della nostra vita, associata o dissociata, dove è giorno, il vento / non si alzerà. Da qui, Franca Mancinelli parla per brevi frammenti, si oppone alla dissoluzione e al silenzio con la forza del niente / del non avuto mai / niente da barattare”.

Ma le cesoie che Franca Mancinelli ha usato nel verso e nel mondo non servono tanto a togliere quanto a osservare meglio. Non di rado ritorna il concetto di ramo, di ramo secco, quanto di polvere, a dire che il taglio non aiuta la crescita dell’albero ma espone ciò che è tagliato. E che diventa moltitudine e trafittura come gli occhi, le morti, i piccoli segni, i punti che siamo.

Tutti gli occhi che ho aperto è un libro di filamenti, di punti, di nebulose diffuse e piccole cose che trovano il loro senso e apice in un distico preciso:

fanno un rumore secco

le cose che sono state vive.

E torna, torna quasi ossessivamente il concetto di ramo e spesso ramo secco. L’intero libro si dichiara essere una trama di ramaglie a terra che dicono l’uomo, il suo essere non il tronco ma ciò che cade, ciò che viene tranciato, una diffusione che resta. Da questo il racconto dei migranti che percorrono la rotta balcanica in apertura e chiusura dell’opera (Jungle, Diario di passo) e che circolarmente abbracciano tale concetto di uomo, usando le parole della Mancinelli stessa: alla linea spezzata dell’orizzonte. Come una sagoma semplice, una possibile forma di vita.

Libro essenziale, più che graffiante graffiato, penetrante in un’umanità che attraverso l’uso della lingua dice gli uomini, il brulichio di esseri che sono. Libro che fa corrispondere alla brevità precisi ritorni, echi che circolarmente si reincontrano e che fanno d’appoggio alla metafora sottile del libro. Come già detto infatti ricorrono emblematicamente termini quali rami (nelle varie declinazioni 23 volte), occhi (39 volte), luce (18 volte), polvere (11 volte), filo (11 volte), ma anche verbi come tagliare (nelle varie declinazioni 8 volte), trapassare (nelle varie declinazioni 6 volte), spezzare (nelle varie declinazioni 6 volte), tremare (nelle varie declinazioni 5 volte).

Gli occhi su tutto diventano il soggetto dell’azione poetica. E dell’azione umana conseguente. Perché attraverso gli occhi non solo si guarda ma si assume e si accetta la responsabilità di guardare e di capire, e quindi di dire.

Ci riconosciamo, socchiudiamo gli occhi. Portiamo qualcosa alla bocca. Con piccoli balzi un passero si allontana e ritorna. Tu hai spezzato il pane. Da uno spazio aperto, da un angolo bianco, aspetti. Sulla tovaglia un piccolo quadrato premuto dalle tue dita. In una coltivata, operosa distrazione.

Franca Mancinelli pare dirci che, dopo tutti gli occhi che ha aperto osservando i vari aspetti del mondo e dell’uomo, noi siamo e ci riconosciamo in quel piccolo quadrato premuto dalle dita. Piccolo, minuscolo, come simbolicamente appaiono minuscole tutte le iniziali (a parte rare eccezioni verso la fine) dei versi e delle parti in prosa inserite.

Forse perché in effetti questo siamo: minuscoli rami tagliati, secchi, caduti, da osservare con occhi e luce. Perché, sempre prendendo a prestito le parole di Franca Mancinelli, la luce è la lingua di un luogo. In questo luogo noi siamo.

Alessandro Canzian

quello che posso lo scaldo al fuoco. Abbiamo trovato una pentola di buona fattura. Chi ha bivaccato qui, ora è già forse in Germania. Questione di tempo, di soldi e di fortuna. I soldi li ha presi la nostra guida. Beve energetici da una lattina nera. Ha il sapore di sciroppo per il mio bambino.

stringo forte gli occhi non si chiudono. Non riesco a murarmi dentro, a cementare la porta. –Ha già infilato il suo arnese.– Stringo gli occhi. Vedo il nero venato di rosso, le sagome sfumate dei miei avi –lavora di piccone, le mie viscere fatte pietra.– Non è la morte. È soltanto un suo innesto. Continua a scavare nella fossa deserta. –Altri secondi di nero cupo. Ora. Cavalo da me. Estrai questo tuo pene marcio.

sono le perle del tempo, le morti

le attraversiamo come un filo.

è un chiodo la mattina

trafitta la mente

affiora un’immagine

come da un frutto marcio

torna in piccoli segni

la vita senza forma brulicando.

si è fatta di grafite la pupilla

fissa la nebulosa

di punti che siamo.

ci svegliamo dentro gli occhi di un uccello.

È questo il mondo, un frutto spezzato

a colazione, il cerchio della tazza

specchio che si apre

su un prato, una coperta

a contenerci come un’isola

da cui non siamo nati.

non so perché sono qui. Forse ho obbedito al suono di rami spezzati, che mi raggiunge da questa lingua sconosciuta, come camminando dentro l’intrico di un bosco. C’è qualcosa di immediatamente familiare in queste scorze che custodiscono un significato. Basta ripetere il nome di un luogo come Zagreb o Kraj Donji, perché qualcosa di misterioso si muova, come raggi che bucano il fitto dei rami, o la scia di un animale transitato nel folto. È l’incanto di un mondo preverbale, di spiriti buoni e maligni, che immediatamente mi avvolge e risucchia a sé, oltre la soglia in cui si può compiere una decisione, formulare una scelta.