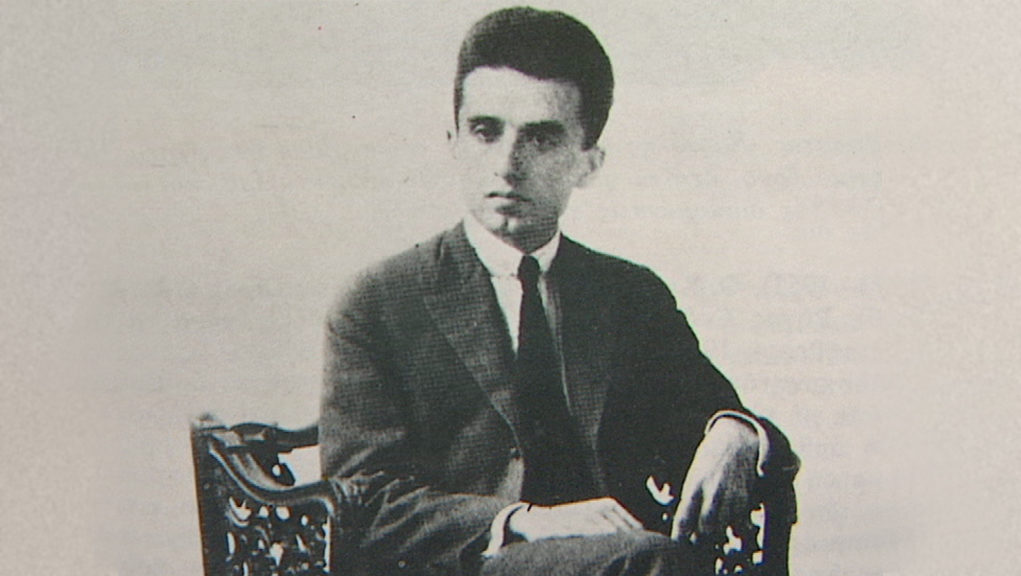

Kostas G. Kariotakis (1896-1928): il suicidio non può non essere considerato parte della sua opera: infelice lo fu da subito fino a maturare un sentimento del tempo vacillante. Impiegato statale, dopo una laurea in legge nell’amata Atene, nell’Epiro sotto un eucalipto si diede la morte con un colpo di pistola: nel cupio dissolvi giocò la sifilide. Ma già nella prima silloge, del 1919, Il dolore del’uomo e delle cose (rifiutata dalla rivista a cui fu presentata) il giardino è un giardino di malinconia. Le occorrenze: vita (43 volte), morte (28), occhi (42), cuore (32), cielo (34), sogno (29). Nella lettera d’addio dice di aver avuto “la vertigine del pericolo”). L’introduzione a questo gioiello che abbiamo in mano, di Crocetti, primo libro italiano dedicato a Kariotakis (2004), ha la prefazione precisa (non trascura nulla) e la curatela di Filippo Maria Pontani. Pontani ci ricorda che Timos Malanos scrisse: “Il dolore che esprime è così sincero, i suoi accenti così laceranti, che non può non commuovere profondamente, non solo i giovani di oggi, ma anche quelli di domani, e – più in generale – gli uomini di ogni tempo”.

Pierangela Rossi

Sorriso

Senza mai saperlo, pianse,

forse perché doveva piangere,

forse perché le sciagure càpitano

Il vespero stasera è come un sogno

e la valle, stasera, una magia.

Non piove più. Sfinita, la fanciulla

si distende sul prato zuppo d’acqua.

Come ciliegie s’aprono le labbra:

e il suo respiro così fondo e pieno

sopra il suo petto sale e scende e sale

la più robusta rosa dell’aprile.

Dalle nuvole sfuggono dei raggi,

nei suoi occhi si celano; la bagnano

da un limone due gocce di rugiada,

diventano diamanti sulla guancia:

sembrano la sua lacrima che corre

mentre sorride dirimpetto al sole.

Amore

Ed ero nel buio. Ed ero il buio.

E un raggio mi vide.

Freschezza pura il suo viso felice,

io ero l’asfodelo tutto secco.

Come mi scosse gioventù al risveglio,

e le mie labbra amare quanto risero!

Come se mi dicessero i suoi occhi

che non ero più il naufrago né il solo:

quasi per tenerezza mi piegai,

io che ero fatto pietra dal dolore.

Primavera

I giardini, io li vedo così

Stasera nel giardino mi parla una malinconia

nuova. Un mandorlo annega il suo sorriso in fiore

nella palude torbida. La memoria di gioventù

scuote l’acacia inferma in modo così triste…

S’è risvegliato un freddo soffio nella serra in frantumi

dove le rose sono morte e ogni vaso è un sarcofago.

Il cipresso, infinito come un tormento, leva

verso gli astri il suo lutto, ed è assetato d’aria.

Vanno, come un corteo funebre, nel filare

gli alti alberi del pepe, trascinando verdi capelli.

Nella disperazione entrambe le latanie hanno alzato

le braccia. Ed è il nostro giardino giardino di malinconia.

Mandorlo

E ancora non sono riuscito a capire

come può morire una donna che è amata

Nel mio giardino un mandorlo è cresciuto,

è così dolce che respira appena;

ma ogni giorno, ogni aurora lo appassisce:

non mi darà la gioia dei suoi fiori.

Misero me, che così tanto l’amo…

Ogni mattina vado, m’inginocchio

e con l’acqua e le lacrime l’innaffio,

il mandorlo cresciuto nel mio giardino.

Ah! finirà l’inganno di sua vita.

Le foglie che non caddero cadranno

e i suoi rametti resteranno legni.

Né mi darà lo sboccio dei suoi fiori.

Io che tanto l’amavo, me tapino…